深入理解软件缺陷(BUG):从定义到生命周期管理

《软件测试中的BUG管理实践》摘要:本文系统介绍了测试工程师在软件测试生命周期中管理BUG的核心要点,包括BUG的双重视角定义(规格说明与用户预期)、高质量描述的五大要素(版本、环境、步骤、预期/实际结果)、四级严重程度分类法(崩溃、严重、一般、次要),以及完整的BUG生命周期模型(New到Closed的流转)。文章还提供了处理团队争议的五种策略和预防性措施建议,强调建立缺陷标准、三方评审和缺陷库

作为一名测试工程师,在日常工作中与BUG打交道是我们的核心职责。本文将系统性地介绍软件测试生命周期中关于BUG的关键知识点,包括BUG的定义、描述要素、严重级别划分、生命周期管理以及与开发团队的有效协作方法。

一、软件测试生命周期

软件测试并非孤立环节,而是贯穿于整个软件开发周期的系统性活动。一个完整的测试生命周期包含以下关键阶段:

-

需求分析阶段

- 用户视角:验证需求合理性

- 技术视角:评估技术可行性

- 测试视角:识别业务逻辑问题

-

测试计划阶段

- 制定测试策略和计划

- 明确测试开始/结束时间

- 规划所需资源

-

测试设计与开发

- 基于需求文档编写测试用例

- 确定测试方法和工具

- 创建必要的测试脚本

-

测试执行阶段

- 实施全面的测试覆盖

- 记录发现的缺陷

- 监控测试进度

-

测试评估阶段

- 生成测试报告

- 分析测试覆盖率

- 评估遗留风险

-

上线运维阶段

- 验证线上环境功能

- 收集用户反馈

- 监控生产环境问题

实用技巧:在敏捷开发中,这些阶段会在每个迭代周期内快速循环,而非严格的线性流程。测试人员需要适应这种快速迭代的模式。

二、BUG的准确定义

关于BUG的定义,业界有两种权威观点:

-

规格说明视角:当程序行为与正确且存在的规格说明不符时,即为BUG。

-

用户预期视角:当程序未能实现用户合理预期的功能要求时,即为BUG。

实际工作中发现:许多争议性BUG往往源于第二种情况——用户预期与产品设计存在差异。作为测试人员,我们需要培养"用户思维",而不仅仅是验证需求文档的符合性。

三、高质量BUG描述的五大要素

模糊的BUG描述会显著降低团队效率。以下是描述问题的黄金标准:

- 问题出现的版本:精确到具体版本号

- 问题出现的环境:操作系统、浏览器、硬件配置等

- 重现步骤:清晰、可复现的操作序列

- 预期结果:按需求应有的正确行为

- 实际结果:观察到的错误表现

典型案例:

浏览器打开链接失败 ❌(过于模糊)

改进后 ✅:

- 版本:Chrome 123.0.6312.123

- 环境:Windows 11家庭版

- 步骤:

- 访问Example Domain

- 等待首页渲染完成

- 预期:二维码应与登录框正确排列

- 实际:登录框覆盖二维码导致无法扫描

专业建议:为关键BUG附加截图、日志或屏幕录像,能极大提高问题沟通效率。

四、BUG严重级别分类

合理分级是有效BUG管理的基础。常用四级分类法:

| 级别 | 影响程度 | 典型表现 | 处理优先级 |

|---|---|---|---|

| 崩溃(Critical) | 系统级故障 | 系统崩溃、数据丢失、核心功能失效 | 立即修复 |

| 严重(Major) | 主要功能缺陷 | 功能部分失效、安全性问题 | 高优先级 |

| 一般(Normal) | 非关键缺陷 | 非核心功能问题、边界条件错误 | 中等优先级 |

| 次要(Minor) | 优化性问题 | UI问题、性能优化建议 | 低优先级 |

实战经验:在发布周期的不同阶段,同一问题的级别可能动态调整。临近发布时,可能会将部分次要BUG推迟处理。

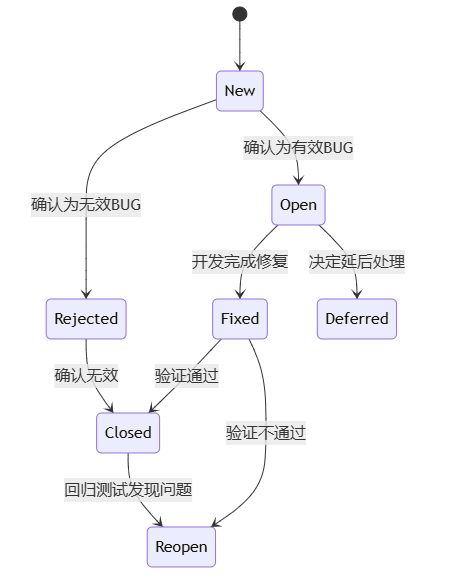

五、BUG生命周期模型

BUG也像软件一样有其生命周期。标准状态流转如下:

- New:新发现待确认的BUG

- Open:确认有效并分配给开发

- Fixed:开发完成修复

- Closed:测试验证通过

- Rejected:确认无效的BUG

- Reopen:修复不彻底重新打开

- Deferred:计划延后修复

管理技巧:在敏捷团队中,考虑使用看板(Kanban)方式可视化BUG流转,可以显著提高问题处理效率。

六、高效处理团队争议的五种策略

测试与开发间的"良性冲突"是质量保障的重要环节。遇到争议时:

-

自检描述清晰度

- 确保BUG报告完整准确

- 必要时当面沟通补充细节

-

坚持用户视角

- 问:"如果是你使用这个功能,能接受吗?"

- 聚焦用户体验而非技术争论

-

有理有据定级

- 参照既定标准评估严重性

- 考虑业务影响程度

-

提供建设性方案

- 在理解代码基础上建议修复方法

- 避免命令式语气,保持合作姿态

-

发起BUG评审

- 召集多方代表(测试、开发、产品)

- 综合考虑修改成本和风险

团队协作心得:建立基于数据的质量文化比单纯争论某个BUG更重要。定期分享缺陷趋势分析,能帮助团队就质量标准达成共识。

七、进阶思考:减少BUG争议的预防性措施

-

建立明确的缺陷标准:团队共同制定并维护BUG分类和定级规范

-

实施需求三方评审:测试尽早参与需求分析,提前消除理解差异

-

开展结对测试:开发和测试共同验证复杂功能

-

维护典型缺陷库:积累历史BUG案例作为判断参考

-

进行质量度量:用缺陷密度、解决时效等客观数据驱动改进

总结

有效的BUG管理是软件质量保障的核心能力。从准确定义问题、清晰描述现象,到合理评估影响、有效跟踪解决,每个环节都需要专业的方法和协作的心态。优秀的测试工程师不仅是"找茬专家",更是团队质量的推动者和用户体验的守护者。

记住我们共同的敌人是缺陷,而不是彼此。通过建立基于事实的沟通文化和规范化的流程机制,可以最大限度地将技术争议转化为质量改进的机会。

GitCode 天启AI是一款由 GitCode 团队打造的智能助手,基于先进的LLM(大语言模型)与多智能体 Agent 技术构建,致力于为用户提供高效、智能、多模态的创作与开发支持。它不仅支持自然语言对话,还具备处理文件、生成 PPT、撰写分析报告、开发 Web 应用等多项能力,真正做到“一句话,让 Al帮你完成复杂任务”。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)