Kimi K2 出息了

而更关键的是,它的成本远低于同类产品——输入每百万 tokens 仅需 4 元,输出也不过 16 元,约为 Claude 的五分之一。在最不被看好的阶段,没有花哨的叙事、没有热搜和话题,只有一件事没变:把模型做得更好。从模型发布到短短两天内的体验反馈,可以明显感觉到,这不仅是一次技术更新,更像是一种久违的存在感回归。而更让人惊喜的是,它选择了开源。而对于整个中国 AI 产业而言,我们更应该庆幸:在

上个周末,Kimi 彻底回来了。

朋友圈、小红书、微信群里突然热闹起来,Kimi K2 成了热议的焦点。从模型发布到短短两天内的体验反馈,可以明显感觉到,这不仅是一次技术更新,更像是一种久违的存在感回归。

过去大半年,Kimi 在中文 AI 大模型的热度中沉寂已久。尤其是在 DeepSeek 接连发布 R1、V2 甚至 V3 之后,很多人都默认它已经掉队。然而这次,K2 用事实打破了沉默,用技术重新证明了自己。

对我而言,K2 不只是模型升级,更像是一次行业信号的刷新。它让我重新思考了两个关键问题:

一、AI 是一场长期博弈

Kimi 的这段沉寂期,其实是对整个行业短期注意力机制的讽刺。大模型不是快餐行业,不可能几个月就定生死。真正有耐力的公司,往往是在别人看不到的地方默默构建底层竞争力。今天的 K2,正是这样一个沉淀之后的结果。

二、最好的 PR,是模型本身

如果说过去一年很多团队靠运营和投流赢得曝光,那么现在,大模型赛道正在悄悄回归技术本质。

创业公司无法跟大厂拼算力拼资源,但可以靠更敏捷的团队、更深度的技术突破在关键点上胜出。K2 的 MoE 架构选择、成本控制和开源策略,正体现了这种路径的可能性。

什么是 Kimi K2?

K2 是月之暗面推出的新一代 MoE 架构基础模型,总参数量达到 1 万亿,每次推理只激活 320 亿参数。这种结构在保证性能的同时,大幅降低了计算资源需求和推理成本。

MoE(Mixture of Experts)早已被验证为当前主流大模型的发展方向。它的优势不仅在于规模可扩展性,更在于精度与效率的平衡。K2 这次也在底层做了大量技术创新,比如全程使用 Muon 优化器、压缩 attention head 数量等,目标很明确:效果更好,成本更低。

从目前社区反馈来看,K2 已经具备与 Claude 4 Sonnet 级别的综合能力,尤其在编程、工具使用等方向表现出色。而更让人惊喜的是,它选择了开源。

为什么开源是一次重要的战略转向?

开源不仅是技术开放的姿态,更是对内部工程质量的自我挑战。正如 Kimi 团队在技术博客中提到的:“当你决定开源权重时,就必须确保每一行代码、每一个策略都能经得起外部的放大镜审视。”

这种透明带来的反而是更强的底层扎实度,也是构建技术壁垒的必经之路。也因此,我们看到包括 DeepSeek、阿里的 Qwen 乃至 OpenAI,在今年都或多或少走上了开源或半开源的道路。

编程能力,依然是模型智力的试金石

K2 在发布时就明确强调了编程方向的增强。从公开的 benchmark 来看,它已经非常接近 Claude 4,在某些任务中甚至更具优势。而更关键的是,它的成本远低于同类产品——输入每百万 tokens 仅需 4 元,输出也不过 16 元,约为 Claude 的五分之一。

考虑到国内市场当前无法全面接入 GPT 和 Claude,K2 的性价比直接打开了本土 AI 应用的新窗口。

建议测试案例:你可以怎么试试 K2?

下面是我精选的几个真实可测的任务方向,你可以分别用 GPT 4.1、Claude、Kimi K2 等进行横向对比,感受 K2 的变化和边界:

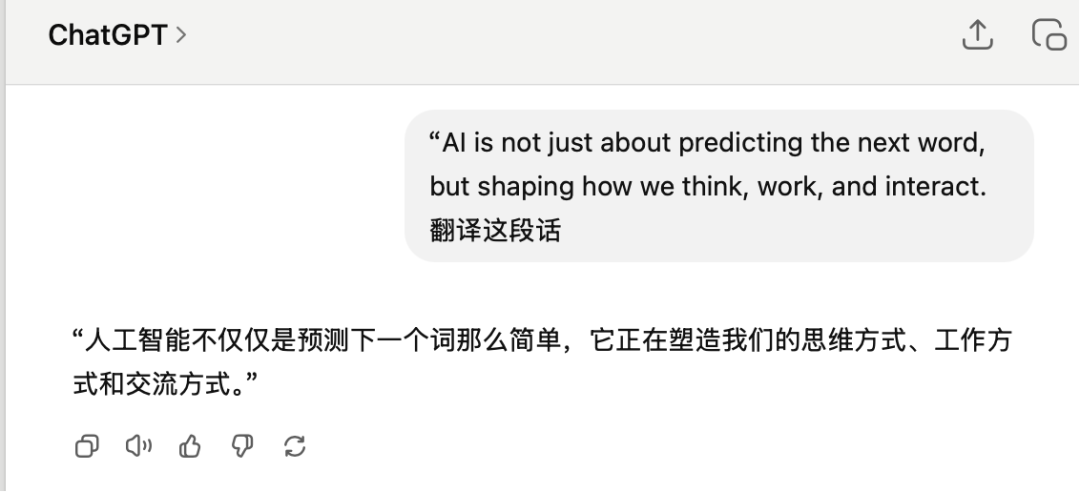

1. 翻译能力(文本理解与表达平衡)

英文原文:

“AI is not just about predicting the next word, but shaping how we think, work, and interact.”

GPT 4.1 输出:

👉

Kimi K2 输出:

👉

2. 编程能力测试:前端仪表盘构建

任务描述:设计一个专为内容创作者设计的「数据增长仪表盘」,核心功能包括:

-

日/周/月维度展示净增粉丝曲线

-

饼图展示粉丝来源(推荐页、主页、转发等)

-

每条内容涨粉效率(净增 ÷ 阅读量)

-

AI 推荐下周选题

GPT 生成效果:

Kimi K2 生成效果:

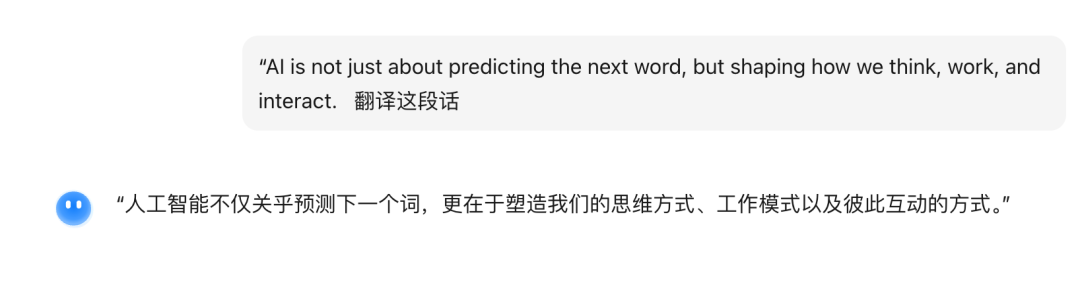

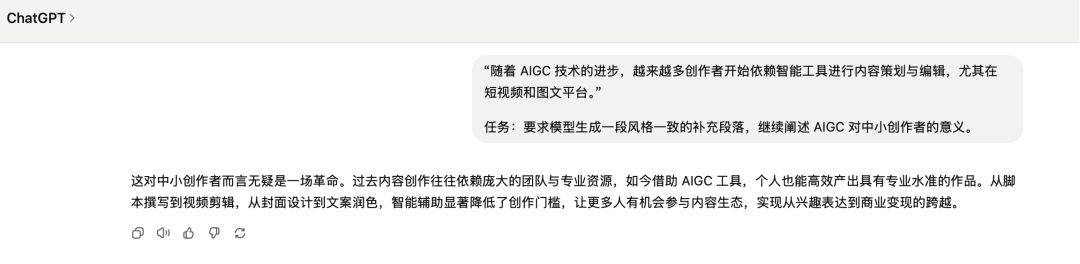

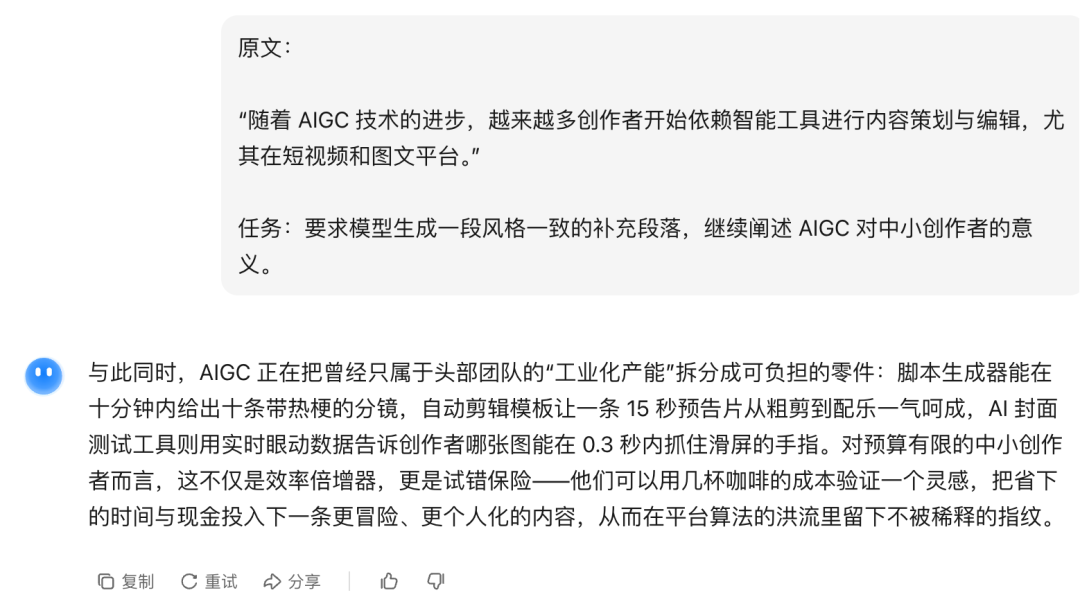

3. 文本生成能力:仿写摘要

原文:

“随着 AIGC 技术的进步,越来越多创作者开始依赖智能工具进行内容策划与编辑,尤其在短视频和图文平台。”

任务:要求模型生成一段风格一致的补充段落,继续阐述 AIGC 对中小创作者的意义。

GPT 4.1 输出:

Kimi K2 输出:

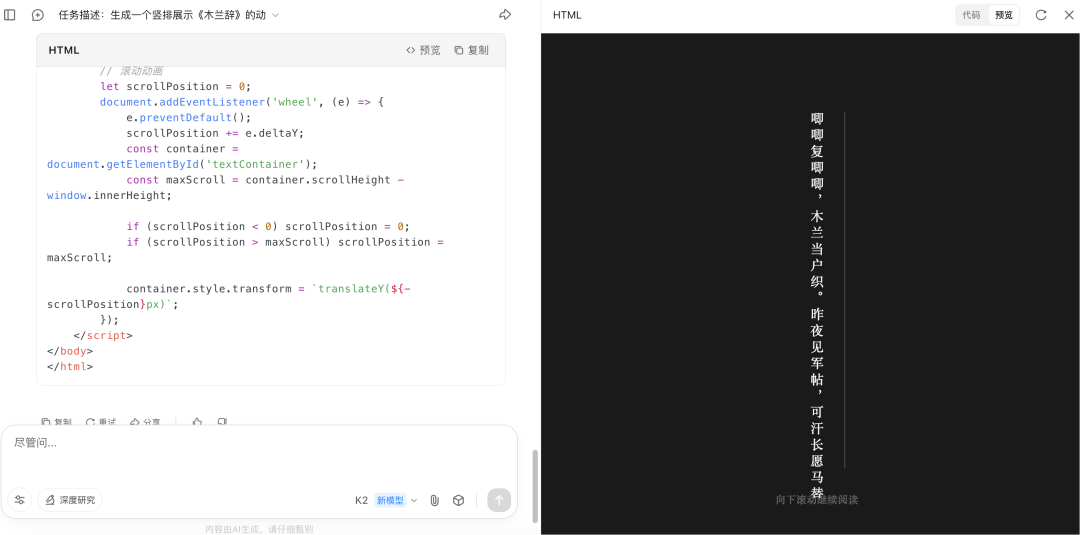

4. 代码可控生成:动态诗词页面

任务描述:生成一个竖排展示《木兰辞》的动画页面,深色背景、白字宋体、垂直文字排布、每列有白色分割线。美观简约,适合长期阅读。

GPT 输出效果:

Kimi K2 输出效果:

这里还是GPT略胜一筹。

写在最后:真正的转折点

我想,这次 Kimi 的回归,并不只是模型更新那么简单。它更像是一次产品哲学和技术路线的重构。在最不被看好的阶段,没有花哨的叙事、没有热搜和话题,只有一件事没变:把模型做得更好。

K2 的出现,也许会成为未来复盘月之暗面这家公司时的一个重要转折点。它证明了,一家创业公司哪怕暂时落后,只要在关键路径上咬牙坚持,终究会被看见。

而对于整个中国 AI 产业而言,我们更应该庆幸:在寡头垄断还没来得及完成的当口,仍有像 Kimi 这样愿意走“难而正确之路”的团队,在撑起不一样的未来。

扫码加入技术琐话读者群,如果群满,联系wx:jianghu10002

GitCode 天启AI是一款由 GitCode 团队打造的智能助手,基于先进的LLM(大语言模型)与多智能体 Agent 技术构建,致力于为用户提供高效、智能、多模态的创作与开发支持。它不仅支持自然语言对话,还具备处理文件、生成 PPT、撰写分析报告、开发 Web 应用等多项能力,真正做到“一句话,让 Al帮你完成复杂任务”。

更多推荐

已为社区贡献3条内容

已为社区贡献3条内容

所有评论(0)