计算机网络 第1章计算机网络概述(竟成)

【考纲内容】1.计算机网络基本概念(1) 计算机网络的定义、组成与功能;(2) 计算机网络的分类;(3) 计算机网络主要性能指标2.计算机网络体系结构(1) 计算机网络分层结构;(2) 计算机网络协议、接口、服务等概念;(3) ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型【考情统计】年份题数及分值考点单选题综合题总分值2009102OSI 参考模型2010102网络体系结构2011102TCP/

目录

第 1 章 计算机网络概述

【考纲内容】

1.计算机网络基本概念

(1) 计算机网络的定义、组成与功能;(2) 计算机网络的分类;(3) 计算机网络主要性能指标

2.计算机网络体系结构

(1) 计算机网络分层结构;(2) 计算机网络协议、接口、服务等概念;

(3) ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

【考情统计】

年份

题数及分值

考点

单选题

综合题

总分值

2009

1

0

2

OSI 参考模型

2010

1

0

2

网络体系结构

2011

1

0

2

TCP/IP 模型

2012

0

0

0

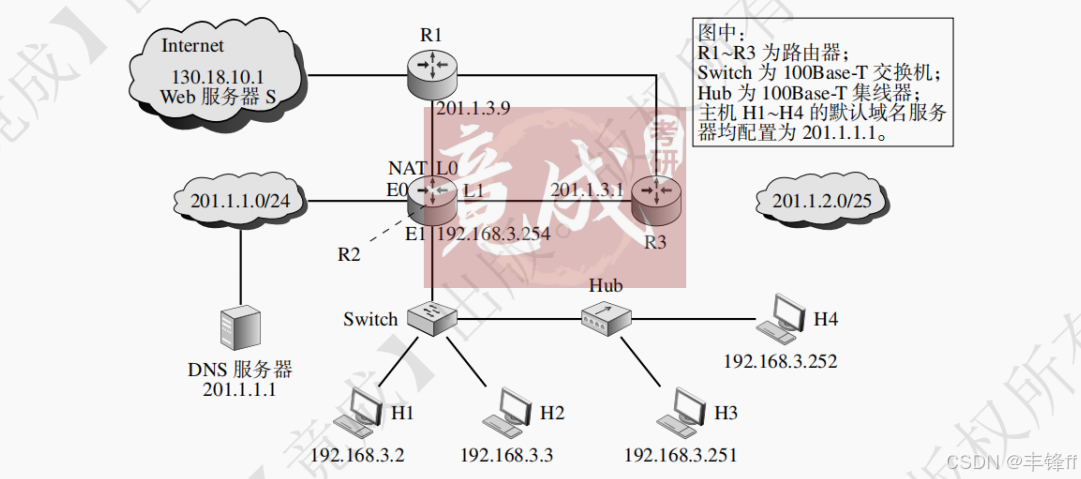

-

2013

1

0

2

OSI 参考模型

2014

1

0

2

OSI 参考模型

2015

0

0

0

-

2016

1

0

2

OSI 参考模型

2017

1

0

2

OSI 参考模型

2018

0

0

0

-

2019

1

0

2

OSI 参考模型

2020

1

0

2

协议、接口、服务的概念

2021

1

0

2

TCP/IP 模型

2022

1

0

2

OSI 参考模型

2023

0

0

0

-

2024

1

0

2

吞吐量的概念

【考点解读】

本章需要考生对计算机网络和体系结构相关概念有所了解,多以选择题形式考查。需着重记忆 ISO/OSI 参考模型、TCP/IP 模型和计算机网络各层次的基本功能。对于常见计算机网络性能指标,如速率、时延、带宽、吞吐量等,可能结合其他章节内容以应用题形式进行考查,考生需掌握相关计算。

【复习建议】

关于本章考生应:

(1) 掌握 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型。

(2) 掌握计算机网络协议、接口、服务等概念。

(3) 掌握计算机网络体系结构分层的概念与意义。

(4) 掌握常见计算机网络性能指标的概念。

(5) 了解面向连接服务和无连接服务。

(6) 了解计算机网络的概念、组成、功能和分类。在复习本章内容时,读者可以主动思考以下问题,这些问题将在章末给出答案。

(1) 如何理解互联网是 “网络的网络”?

(2) 网络中的分组是指什么?

(3) 能否说 “电路交换都是面向连接的,分组交换都是无连接的”?

(4) 如何理解 “网络提速”? 它指的是提高了哪方面的速度?

(5) 网络的吞吐量和时延是否有关系?

(6) 网络体系结构为什么要采用分层的结构?

1.1 计算机网络基本概念

1.1.1 计算机网络的概念

1946 年世界上第一台电子计算机问世后,由于其价格昂贵未得到大规模量产,一般被用于科学、军事和财务等方面的计算。随着技术的发展,人们开始通过通信线路将计算机与若干台终端设备直接连接,于是出现了早期的计算机网络。最简单的计算机网络就只有两台计算机和连接它们的一条链路,即两个结点(Node)和一条链路(Link),由于没有第三台计算机,所以也不存在交换的问题。1969 年美国的阿帕网(ARPAnet)正式投入运行则标志着互联网的诞生。

计算机网络是指将地理位置不同的、具有独立功能的多台计算机及其外部设备(如打印机、扫描仪等),通过通信线路连接起来,在网络操作系统、网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。计算机网络一个重要的特征就是资源共享,包括信息共享、软件共享以及硬件共享等。连接到网络的计算机设备可以称为主机,而服务器可以看作是一种能向其他设备提供服务的主机。【提示】常见易混词:

互联网与因特网:凡是能彼此通信的设备组成的网络就可以称作互联网(internet),它是一个通用名词,强调的是互联的网络,通信协议可以是任意的。而因特网(Internet)是具有一定规模的互联网,由许多网络相连而成,是一个专用名词。因特网基于 TCP/IP 协议进行设备间的相互通信。

节点与结点:节点一般是指有处理能力的实体,常用于形容网络上的一个 “点”,比如网络上的一台计算机;而结点则更多的是作为一个标记,常见于数据结构中,比如树结点和图结点。

1.1.2 计算机网络的组成

计算机网络从组成部分上看,可以划分为以下三个部分:

1.硬件:主要包括主机、交换设备(如集线器、交换机、路由器)、通信处理机(如网卡)和通信链路(包含有线线路如光纤、无线线路如红外线)等。

2.软件:主要指实现资源共享、提供用户所需功能的各种软件。

3.协议:网络协议指互相通信的对等实体之间交换信息时的规则和约定。

计算机网络从其工作方式上看,可以划分为以下两部分(如图 1.1):

4.边缘部分:网络边缘部分由连接在互联网上、可以供用户直接使用的主机组成。由于它们位于互联网的边缘,所以也被称作为端系统(小到智能手机,大到大型计算机)。边缘部分的设备基于核心部分所提供的服务可以实现端到端的通信,从而进一步实现资源交换或共享。端到端的通信本质上是指两个端系统中进程与进程之间的通信,通常有两种通信方式:客户 / 服务器方式(C/S)和对等方式(P2P)(在应用层的网络应用模型这一节会有详细介绍)。

5.核心部分:网络的核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成,它负责向边缘部分的主机提供连通性服务,保证主机间的正常通信。路由器(Router)是网络核心部分的关键构件,它实现了分组交换(Packet Switching)的功能,将收到的分组进行转发,在网络核心部分具有非常重要的作用。

3.下列关于网络边缘部分和核心部分的描述错误的是( )。

A. 计算机网络从工作方式上可以划分为边缘部分和核心部分

B. 核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成

C. 边缘部分为应用程序进程通信提供服务

D. 网络应用程序运行在边缘部分3.【参考答案】 C

【解析】 计算机网络系统从工作方式上可以划分为边缘部分和核心部分两部分,A 正确。核心部分包括大量的路由器以及通过路由器互联的局域网、城域网和广域网等,B 正确。边缘部分并不能为应用程序进程通信提供服务,它基于核心部分提供的数据传输服务从而实现设备间的互相通信,正确的说法应是 “核心部分为应用程序进程通信提供服务”,C 错误。边缘部分由连接在互联网上、可以供用户使用的设备组成,也被称为端系统,网络应用程序运行在边缘部分,D 正确。因此答案为 C。1.1.3 计算机网络的功能

计算机网络功能主要体现在数据通信、资源共享、提高可靠性与分布式处理等几个方面:

1.数据通信:计算机网络的基础功能,主要完成计算机网络中各个节点之间的通信。在此基础上,用户可以在网上收发邮件、观看网课等。

1.下列关于计算机网络的描述正确的是( )。

A. 计算机网络中的共享资源是指 CPU、内存和操作系统

B. 计算机网络可以看作一个用于共同完成一项任务的分布式系统

C. 计算机网络最基本的功能是分布式处理

D. 计算机网络在逻辑组成上可以分为通信子网和资源子网1.【参考答案】 D

【解析】 计算机网络中的共享资源是指加入网络的用户能够使用网络中各个计算机系统的各种资源,包括软件、硬件以及数据资源等,A 错误。分布式系统是建立在计算机网络之上的软件系统,B 错误。计算机网络最基本的功能是数据通信,C 错误。计算机网络在逻辑组成上可以分为通信子网和资源子网,D 正确,因此答案为 D。2.资源共享:通过网络,用户能够使用网络中计算机系统的各种资源,包括软件、硬件以及数据资源等。这是计算机网络最本质的功能,也是计算机网络实现的主要目标之一。

3.提高可靠性:通过网络,各台计算机之间可以互相成为后备机,当网络中的一台计算机出现故障时,其他计算机可以替代其完成任务,避免了单机故障造成整个系统的瘫痪,从而提高整体的可靠性。

4.分布式处理:网络中多台 “相连” 的计算机在控制中心的协调下同时处理同一任务,各自承担任务的一部分,从而加快了处理的速度,解决了单机不易完成的复杂任务。

5.负载均衡:将负载(工作任务)进行平衡,分摊到多台计算机中,使它们协同完成任务。通过负载均衡可以更加合理地安排与分配资源,加强网络的处理能力,提高整体的工作效率和灵活性。

1.1.4 计算机网络的分类

1.按覆盖范围分类

按照覆盖的地理范围进行分类,计算机网络可分为广域网、城域网、局域网和个人区域网:

1.广域网(WAN,Wide Area Network):广域网也称为公网,覆盖范围可以是一个或多个国家,地理距离可达几千千米。由于距离远,信息衰减比较严重,一般使用专线连接起来构成网状结构。广域网的通信容量很大,但由于连接的用户多,所以每个用户的连接速率一般较低。广域网一般采用网状拓扑结构。

2.城域网(MAN,Metropolitan Area Network):城域网的覆盖范围可以延伸到整个城市,地理距离约 5km - 50km,规模介于广域网与局域网之间。多个局域网可以通过光纤互连等方式形成城域网,实现局域网内及局域网之间的资源共享。

3.局域网(LAN,Local Area Network):局域网是一种在小区域内使用的,由多台计算机组成的网络,通常局限在 10m - 10km 范围之内,属于一个单位或部门组建的小范围网络。常见的办公室、宿舍或网吧中的网络就是局域网。局域网的连接范围窄,用户少,因此连接速率相对较高。

局域网是基于广播技术发展起来的网络,广域网是基于交换技术发展起来的网络

7.下列关于局域网和广域网的描述正确的是( )。

A. 局域网和广域网的划分依据主要是所提供的服务不同

B. 局域网与广域网的互联是通过桥接器实现的

C. 局域网是基于广播技术发展起来的网络,广域网是基于交换技术发展起来的网络

D. 局域网通常采用网状拓扑结构,广域网通常采用星形拓扑结构7.【参考答案】C

【解析】局域网和广域网的划分依据主要是分布范围不同,A 错误。局域网和广域网的互联是通过路由器实现的,B 错误。局域网是基于广播技术发展起来的网络,广域网是基于交换技术发展起来的网络,C 正确。广域网一般采用网状拓扑结构,D 错误。因此答案为 C。

4.个人区域网(PAN,Personal Area Network):个人区域网是指在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备用无线技术(蓝牙、红外线等)连接起来的网络,因此又称为无线个人区域网(WPAN,Wireless PAN),比如智能家居系统。其覆盖范围很小,一般在 10m 左右。

2.按拓扑结构分类

连接在网络上的各种设备,如服务器、智能手机、交换机和路由器等,都可以看作是网络中的一个节点。网络的拓扑结构指的就是各节点在网络上的连接形式。计算机网络中常见的拓扑结构有星形结构、环形结构、总线形结构和网状结构,参考图 1.2。

各类拓扑结构有各自的优缺点,我们作如下表1.1的总结。

表1.1 拓扑结构总结

拓扑类型

特点

优点

缺点

星形

非中心节点间需要通过中心节点转发数据才能通信,中心节点一般是集线器或交换机。

单点故障不会影响全网;中心节点可方便地对各个站点提供服务和配置。可靠性高。

中心节点负担重,容易形成瓶颈,若中心节点故障,整个网络会陷入瘫痪;节点的分布式处理能力较弱。星形拓扑中心节点负担重,容易形成瓶颈;节点的分布式处理能力较弱。

环形

一个节点若要与其他节点通信,需依次经过两个通信节点之间的所有节点。

增减节点时,仅需简单地连接;信息传输时间固定,易于实时控制。

单点故障会引起全网故障;非集中控制,故障检测更难。

总线形

所有节点通过接口直连到总线并通过总线进行数据传输。

通信电缆数量少;易于扩充;结构简单,有较高可靠性。

网络效率和带宽利用率低;总线故障会影响整个网络。

网状

每个节点至少与其他两个节点相连,广域网多采用这种结构。

冗余链路提高了可靠性;可选择最佳路径改善流量分配,降低延时。

线路布置成本较高,结构复杂,不易维护。网状拓扑结构复杂成本较高。

6.与总线形网络相比,星形网络的最大优点是( )。

A. 易于管理

B. 可靠性高

C. 信道利用率高

D. 总体传输性能高6.【参考答案】 B

【解析】 总线形网络通过单根传输线把所有设备连接起来,总线的任意一处出现故障都可能会造成网络整体故障。而星形网络中每个设备通过单独的线路与中央设备相连,单个设备(非中心计算机)的故障不会影响整个网络,因此网络的整体可靠性更高,这是星形网络相比总线形网络最大的优点,B 正确。因此答案为 B。4.下列关于拓扑结构的正确描述是( )。

A. 星形拓扑各节点分布处理能力较强

B. 总线拓扑不能保证信息的及时传送且不具有实时功能

C. 树形拓扑不能扩展

D. 网状拓扑结构复杂成本较低4.【参考答案】 B

【解析】 星形拓扑中心节点负担重,容易形成瓶颈;节点的分布式处理能力较弱,A 错误。总线拓扑所有节点通过接口直连到总线并通过总线进行数据传输,多个主机同时通过总线发送数据的时候会存在冲突,需要用一定的信道预约、冲突检测 / 避免算法去减缓冲突带来的影响,所以不能保证信息的及时传送,也不具有实时功能,B 正确。树形拓扑可扩展,C 错误。网状拓扑结构复杂成本较高,D 错误。因此答案为 B。3.按交换技术分类

此处仅对交换技术的分类作简单介绍,后续章节会详细讲解。

1.电路交换:我们把需要通过 “建立连接 → 传输数据 → 释放连接” 三个步骤的交换方式称为电路交换。以电话通信为例,通话前必须先拨号建立连接,拨号的信号通过多个交换机到达与被叫用户直连的交换机后,会向被叫用户的电话机振铃。在被叫用户摘机且摘机信号传送回到主叫用户所连接的交换机后,从主叫端到被叫端就建立了一条连接(物理通路)。这条连接占用了双方通话时所需的通信资源,其他用户无法抢占。正是因为这个特点,通信双方连接成功之后便可以进行可靠的通话。当通话完毕后,交换机会释放这条物理通路(即归还刚才占用的所有通信资源)。

2.报文交换:报文交换的中间节点需要完整地存储整个报文,并根据报文的地址信息以及网络当前的拥塞情况选择一个合适的时间点将报文转发出去。通过多次这样的存储转发过程后到达目的地,这样的网络叫存储转发网络。为了能完整缓冲接收到的报文,交换节点需要保证有足够的存储空间,它将各个方向到达的报文缓存并加入等待队列,查找下一个转发节点并依次将报文转发出去,这个过程的时延即排队等待时延。报文交换的通信双方不会全程占用整条链路,所以有较高的线路利用率。

3.分组交换:分组交换(包交换)将较长的报文划分成多个更小且尽可能等长数据段,在每个数据段的前面加上必要的控制信息作为数据段的首部后就构成了一个分组。首部包含了目的地址和源地址等信息。交换机收到分组之后会根据首部中的地址信息为其选择合适的传输路径直至到达目的地。整个过程称为分组交换,而能够进行分组交换的网络被称为分组交换网。分组交换采用了存储转发技术,将接收到的分组暂存起来并加入到等待队列,再依次转发到合适的路由上。整个存储转发的过程即分组交换的过程。分组交换和报文交换的本质都是存储转发,但是分组交换的最小信息单位是分组,而报文交换的最小信息单位则是报文。由于分组交换的信息单位较小,所以其速度比报文交换更快(此处在物理层会作进一步图例解释)。

【提示】 图 1.3 是对一个报文划分为几个分组的图形描述。通常我们把要发送的整块数据称为一个报文(Message)。在发送报文之前,先把较长的报文划分为一个个更小的数据段。在每一个数据段前面,加上一些必要的控制信息组成的首部(Header)后,就构成了一个分组(Packet)。分组又称为 “包”,而分组的首部也可称为 “包头”。分组是在互联网中传送的数据单元。分组中的 “首部” 是非常重要的,正是由于分组的首部包含了诸如目的地址和源地址等重要控制信息,每一个分组才能在互联网中独立地选择传输路径。分组在传送数据之前并不会占用整条端到端的通信资源,而是在哪段链路上传送时才占用该段链路的通信资源,此外分组传输省去了建立连接和释放连接的开销,因此可获得更高的传输效率。

1.1.5 计算机网络主要性能指标

性能指标可以从不同的方面来度量计算机网络的性能。下面介绍一些常用的性能指标:

1.速率

速率是指主机在单位时间内从信道一端传送到另一端的数据量,即数据传输率,也称数据率或比特率。比特(bit)是数据量的最小单位,代表一个二进制数字 0 或 1。速率的单位即为 bit/s 或 bps(bit per second)。当数据率较高时,常用速率单位有 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s、Tbit/s(通常来说:k = 10³,M = 10⁶,G = 10⁹,T = 10¹² )。

2.带宽

带宽(Bandwidth)有两种含义:

当作为频带宽度的度量时,带宽是指信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围,单位为:赫 (Hz)、千赫 (kHz)、兆赫 (MHz) 等。例如,音频级电话线路支持的频带范围为 300 - 3300Hz,所以它的带宽为 3300Hz - 300Hz = 3000Hz。

当作为通信链路传输数据的度量时,带宽是指链路上每秒能传输的比特数,用来表示网络中某通道传送数据的能力,即信道所能通过的 “最高数据率”。例如,一个网络带宽为 10Mbps,就意味着每秒最多能传输 1 千万个比特。

【助记】 从传输每个比特所花时间长短的角度来分析带宽。假设存在一个 10Mbps 的网络,在该网络上,每传输一个比特需要用时 0.1μs(按照 2¹⁰约等于 1000 计算 )。我们以 1s 的时长为例,把一个比特看作一定宽度的信号,则带宽就是 1s 这段时间里能容纳的比特数量。如图 1.4 所示,每个比特宽 1μs,则链路带宽为 1Mbps;每个比特宽 0.5μs,则链路带宽为 2Mbps。通过提高发送和接收的技术,使得一个比特的宽度可以变得很窄,这时单位时长能容纳的比特数量就更多,带宽也就更大。

3.吞吐量

吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。区别于链路上的最大可用带宽,我们常用吞吐量来表示一个系统的实际带宽,即链路中每秒实际传输的比特数。由于受到实现过程中各种低效率因素的影响,由一段带宽为 10Mbps 的链路连接的一对节点间的数据传输可能只达到了 2Mbps 的吞吐量。

4.时延

时延是指将一条消息从网络的一端传到另一端所需要花费的时间。分组在链路上从一个节点到达后继节点的过程中会经历多种类型的时延。这些时延包括节点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延,上述时延的总和即总时延。

如图 1.5,分组从源主机发出后经过路由器 A 向路由器 B 发送,我们依次讨论该过程中的各个时延:

处理时延:路由器 A 收到分组后需要花费一些时间来对分组进行处理,如检查分组首部、提取数据、差错校验以及决定分组的去向等等,这部分的时延称为处理时延。处理时延的大小取决于路由器的计算能力以及通信协议的复杂程度。

排队时延:当大量分组达到路由器时,分组被处理前可能需在路由器输入队列中排队等待,而在路由器确定了转发端口后,分组可能还需在输出队列中排队等待转发,这种在队列中等待时产生的时延称为排队时延。排队时延的大小取决于等待队列中的分组数量以及端口的发送速率,当网络流量很大时(排队等待传输的分组很多),排队时延将会很长,如果队列满了,将会丢弃分组,造成丢包。

传输时延(发送时延):传输时延又称为 “发送时延”,指的是将分组中的所有比特全部推向链路所需要的时延。若分组长度为 L 比特,比特的发送速率为 R bps,则传输时延为 L/R 秒,即:传输时延 = 分组长度 ÷ 发送速率。

传播时延:分组中的比特被推向链路后便开始在信道中传播,比特从链路的起点传播到链路终点所需要的时延称为传播时延。传播时延 = 信道长度 ÷ 传播速率,而传播速率主要取决于链路所使用的物理媒介(如光纤、双绞铜线、红外线等)。

【提示】 传输时延和传播时延的比较:传输时延是路由器将分组推到链路上所需要的时间,它取决于分组的长度和链路传输速率。传播时延是一个比特从一台主机传播到另一台主机所需要的时间,它取决于两台主机的距离和主机间链路所使用的物理媒介。

若已知处理时延、排队时延、传输时延和传播时延,则节点的总时延由下式给定:

总时延 = 处理时延 + 排队时延 + 传输时延 + 传播时延【提示】 我们可以用一个车队通过公路的例子来帮助理解传输时延和传播时延的概念。假设有一个 10 辆汽车组成的车队从公路收费站入口出发驶往相距 100km 的下一个收费站。一辆汽车通过收费站需要花费 6s,车速是 100km/h。则整个车队从收费站入口到达下一个收费站所需的总时间为:10 辆车总的发车时间共 60s(相当于网络的发送时延),车子在两个收费站之间行驶的时间 1h(相当于网络中的传播时延),因此总共需要花费 1 小时 1 分钟。

5.时延带宽积

时延(传播时延)和带宽的乘积称为时延带宽积(Delay - Bandwidth Product)。如果将两个进程之间的通信信道看作一条管道(如图 1.7),时延相当于管道的长度,带宽相当于管道的横截面积,这时延和带宽的乘积就是管道的容积,即时延带宽积 = 传播时延 × 信道带宽,也即在任意时刻内正在通过管道传输的最大比特数。例如一条单向时延为 100ms(相当于管道的长度),带宽为 50Mbps(相当于管道的横截面积)的信道,其能够容纳的数据量为 100×10⁻³s×50×10⁶bit/s = 5×10⁶bit。

6.往返时延

往返时延(RTT,Round - Trip Time)是计算机网络的一个重要性能指标,表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认(接收方收到数据后立即发送确认)所经历的时间。往返时延主要包含了链路上的传播时延、中间节点(交换机和路由器)缓存中的排队和处理时延等。其中链路的传播时延的值相对固定,中间节点缓存中的排队和处理时延取决于整个网络拥塞程度,因此 RTT 可以在一定程度上反映网络拥塞程度。

7.利用率

计算机网络中的利用率主要有两种:

1.信道利用率:信道处于通信状态(即有数据通过)的时间占比(空闲信道利用率为 0)。

2.网络利用率:整个网络的信道利用率的加权平均值。

信道利用率并非越大越好。类似于公路上的车流量达到一定程度后可能会出现拥堵,行车时间将大大增加。当网络通信量超出一定程度后,分组经过网络节点时也需要进行排队等待处理,网络时延也会迅速增加。如果用 D₀表示网络空闲时的时延,D 表示网络当前的时延,则 D₀和利用率 U 之间的关系可以用如下公式表示:

其中 U 是网络的利用率,介于 0 到 1 之间。如图 1.8,可以看出当网络的利用率接近最大值时,网络的时延会趋于无穷大。

1.1.6 习题精编

1.下列关于计算机网络的描述正确的是( )。

A. 计算机网络中的共享资源是指 CPU、内存和操作系统

B. 计算机网络可以看作一个用于共同完成一项任务的分布式系统

C. 计算机网络最基本的功能是分布式处理

D. 计算机网络在逻辑组成上可以分为通信子网和资源子网1.【参考答案】 D

【解析】 计算机网络中的共享资源是指加入网络的用户能够使用网络中各个计算机系统的各种资源,包括软件、硬件以及数据资源等,A 错误。分布式系统是建立在计算机网络之上的软件系统,B 错误。计算机网络最基本的功能是数据通信,C 错误。计算机网络在逻辑组成上可以分为通信子网和资源子网,D 正确,因此答案为 D。2.计算机网络可分为通信子网和资源子网,通信子网不包括( )。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层2.【参考答案】 D

【解析】 从功能组成上来看,可以把计算机网络中实现网络通信功能的设备及其软件的集合称为网络的通信子网,把网络中实现资源共享功能的设备及其软件的集合称为资源子网。通信子网对应于 OSI 参考模型中的下三层:物理层、数据链路层和网络层,资源子网对应于 OSI 参考模型的上三层:会话层、表示层、应用层。传输层可以看做承上启下的一层,它为资源子网提供通信服务,向高层用户屏蔽了通信子网的实现细节,但并不属于通信子网和资源子网,因此答案为 D。3.下列关于网络边缘部分和核心部分的描述错误的是( )。

A. 计算机网络从工作方式上可以划分为边缘部分和核心部分

B. 核心部分由大量网络和连接这些网络的路由器组成

C. 边缘部分为应用程序进程通信提供服务

D. 网络应用程序运行在边缘部分3.【参考答案】 C

【解析】 计算机网络系统从工作方式上可以划分为边缘部分和核心部分两部分,A 正确。核心部分包括大量的路由器以及通过路由器互联的局域网、城域网和广域网等,B 正确。边缘部分并不能为应用程序进程通信提供服务,它基于核心部分提供的数据传输服务从而实现设备间的互相通信,正确的说法应是 “核心部分为应用程序进程通信提供服务”,C 错误。边缘部分由连接在互联网上、可以供用户使用的设备组成,也被称为端系统,网络应用程序运行在边缘部分,D 正确。因此答案为 C。4.下列关于拓扑结构的正确描述是( )。

A. 星形拓扑各节点分布处理能力较强

B. 总线拓扑不能保证信息的及时传送且不具有实时功能

C. 树形拓扑不能扩展

D. 网状拓扑结构复杂成本较低4.【参考答案】 B

【解析】 星形拓扑中心节点负担重,容易形成瓶颈;节点的分布式处理能力较弱,A 错误。总线拓扑所有节点通过接口直连到总线并通过总线进行数据传输,多个主机同时通过总线发送数据的时候会存在冲突,需要用一定的信道预约、冲突检测 / 避免算法去减缓冲突带来的影响,所以不能保证信息的及时传送,也不具有实时功能,B 正确。树形拓扑可扩展,C 错误。网状拓扑结构复杂成本较高,D 错误。因此答案为 B。5.目前的 100M/1000M 以太网是最常见的网络,它和广域网分别采用了( )的拓扑结构。

A. 总线形,星形

B. 总线形,网状

C. 星形,网状

D. 星形,总线形5.【参考答案】 C

【解析】 网络的拓扑结构指的是网络节点在网络上的连接形式,计算机网络中常见的拓扑结构有星形结构、环形结构、总线形结构和网状结构。早期限于技术和经济条件,以太网采用了总线形结构(通信电缆数量少,结构简单且易于扩充)。随着技术的发展,得益于光纤技术所提供的可靠性与抗干扰性以及星形结构的集中式网络的普遍应用,使得 100M/1000M 以太网采取了星形的拓扑结构。网状拓扑结构中每个节点至少与其他两个节点相连,通过冗余链路提高了可靠性,传输数据时可选择最佳路径改善流量分配,降低时延,广域网一般采用网状拓扑结构,因此答案为 C。6.与总线形网络相比,星形网络的最大优点是( )。

A. 易于管理

B. 可靠性高

C. 信道利用率高

D. 总体传输性能高6.【参考答案】 B

【解析】 总线形网络通过单根传输线把所有设备连接起来,总线的任意一处出现故障都可能会造成网络整体故障。而星形网络中每个设备通过单独的线路与中央设备相连,单个设备(非中心计算机)的故障不会影响整个网络,因此网络的整体可靠性更高,这是星形网络相比总线形网络最大的优点,B 正确。因此答案为 B。7.下列关于局域网和广域网的描述正确的是( )。

A. 局域网和广域网的划分依据主要是所提供的服务不同

B. 局域网与广域网的互联是通过桥接器实现的

C. 局域网是基于广播技术发展起来的网络,广域网是基于交换技术发展起来的网络

D. 局域网通常采用网状拓扑结构,广域网通常采用星形拓扑结构7.【参考答案】C

【解析】局域网和广域网的划分依据主要是分布范围不同,A 错误。局域网和广域网的互联是通过路由器实现的,B 错误。局域网是基于广播技术发展起来的网络,广域网是基于交换技术发展起来的网络,C 正确。广域网一般采用网状拓扑结构,D 错误。因此答案为 C。

8.n 个节点构成的网状拓扑网络完全互连至少需要( )条双工通信的链路。

A. n

B. n - 1

C. n (n - 1)

D. n (n - 1)/28.【参考答案】D

【解析】网状拓扑网络完全互连需要条双工通信链路,因此答案为 D。

9.下列关于网络中交换技术的描述错误的是( )。

A. 电路交换必然是面向连接的,连接会占用双方的通信资源

B. 由于附加信息的开销,分组交换信道利用率会降低

C. 报文交换的通信双方不会全程占用整条链路,所以有较高的线路利用率

D. 分组交换既可以面向连接也可以面向无连接9.【参考答案】B

【解析】通过 “建立连接”、“传输数据”、“释放连接” 三个步骤的交换方式称为电路交换,它必然是面向连接的,连接占用了双方通话时所需的通信资源,其他用户无法抢占,A 正确。分组交换采用了存储转发技术,将接收到分组暂存起来并加入到等待队列,再依次转发到合适的路由上,由于分组交换的最小单位是分组,信息单位较小,所以信道利用率更高,B 错误。报文交换采取了存储转发技术,通信双方不会全程占用整条连接,因此有较高的线路利用率,C 正确。分组交换既可以采用面向连接的虚电路方式,也可以采用面向无连接的数据报方式,D 正确。因此答案为 B。10.为了使数据在网络中的传输延迟最小,首选的交换方式是( )。

A. 电路交换

B. 报文交换

C. 分组交换

D. 信元交换10.【参考答案】A

【解析】不同交换方式的性能不同,电路交换需要在传输之前会建立一个固定连接,其传输延迟最小,A 正确。需要注意的是电路交换不具备差错控制的能力,如果需要确保数据无差错的传送,则不应选择电路交换方式。B 选项中报文交换是以报文为数据交换的单位,在交换节点采用存储转发的传输方式,它不需要预先建立一条专用的通信线路,不存在连接建立时延,但是由于数据进入交换节点要经历存储转发过程,所以存在较大的转发时延。C 选项中分组交换将报文划分成了多个更小的分组,每个分组的传输时延较小,但是由于也采取了存储转发技术,因此整体的传输时延并不比报文交换小。D 选项中信元交换是一种快速分组交换技术,通过建立虚电路来进行数据传输,它具备了分组交换技术灵活的优点,同时传输延迟比一般的分组交换的延迟更小。因此答案为 A。11.设某段电路的传播时延是 20ms,带宽为 20Mbit/s,则该段电路的时延带宽积为( )。

A. 2×10⁵bit

B. 4×10⁵bit

C. 1×10⁵bit

D. 8×10⁵bit11.【参考答案】B

【解析】时延带宽积是一种网络性能指标,可以用来衡量特定时间网络线路上的最大比特数,它等于传播时延 × 带宽,本题的时延带宽积=20ms×20Mbit/s=4×10^5bit,因此答案为 B。12.下列关于时延的描述错误的是( )。

A. 排队时延的大小取决于等待队列中分组的数量与端口的发送速率

B. 处理时延的大小取决于路由器对分组的处理能力及通信协议的复杂程度

C. 传播时延的大小取决于传输媒介的特性

D. 发送时延的大小取决于分组的大小及端口的发送速率12.【参考答案】C

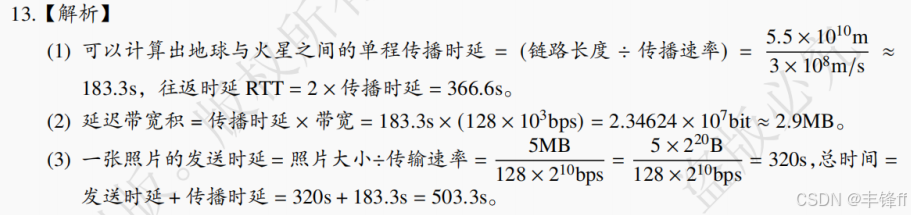

【解析】当传输媒介相同时,传播时延还取决于媒介的长度,C 选项描述不完整,答案为 C。13.假设在中国航天局和火星探测车 “祝融号” 之间架设了一条 128×10³bps 的点到点链路。火星与地球的距离最近时约为 55Gm(1Gm = 10⁹m),数据在链路上以光速传播,即 3×10⁸m/s。

(1) 计算链路的最小 RTT。

(2) 计算链路的延迟带宽积。

(3) “祝融号” 上的一部照相机拍摄周围的照片,并发送回地球。计算从拍完一幅图像到这幅图像到达地球上的任务控制中心所用的时间。假设每幅图像的大小为 5MB。

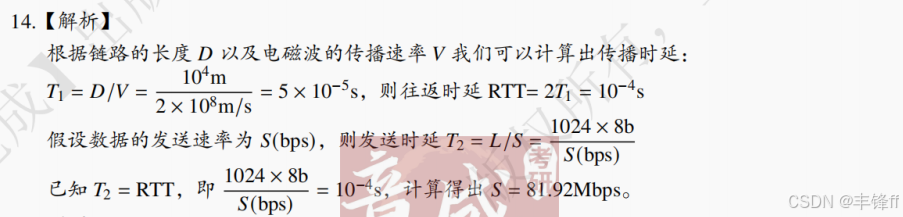

14.假设发送节点与接收节点之间传输介质的长度 D = 10km,电磁波的传播速率 V = 200km/ms。分组长度 L = 1KB,且数据的发送时延与往返时延相等。请计算数据发送速率为多少?

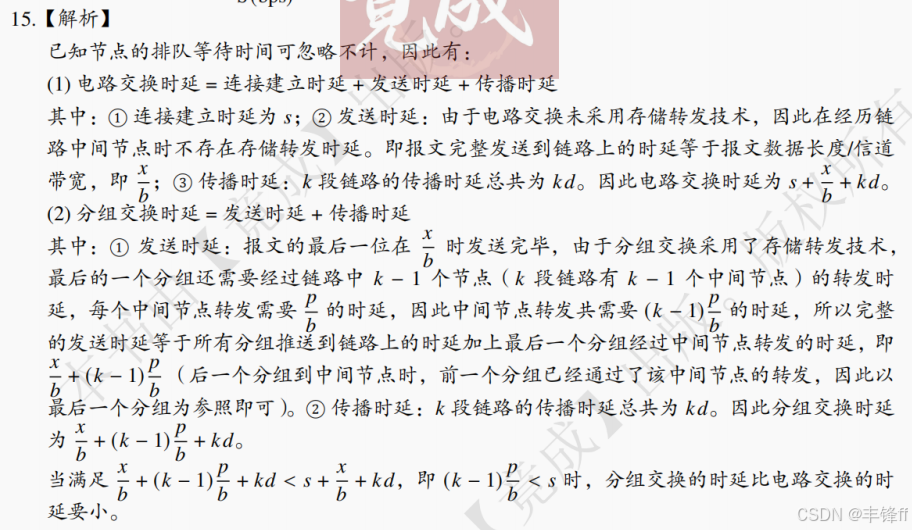

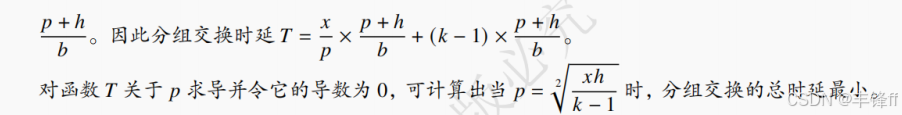

15.试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传递的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路,每段链路的传播时延为 d (s),数据传输速率为 b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit),且各节点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下,分组交换的时延比电路交换的时延要小?(提示:画出草图,观察 k 段链路共有几个结点 )

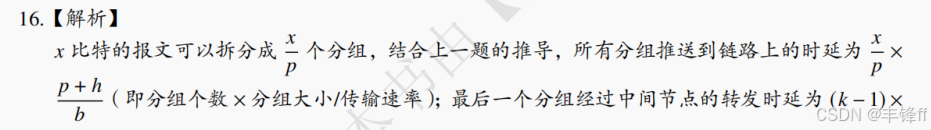

16.在上题的分组交换网中,设报文长度和分组长度分别为 x 和 (p + h)(bit),其中 p 为分组的数据部分的长度,而 h 为每个分组所携带控制信息固定长度,与 p 的大小无关。通信的两端共经过 k 段链路。链路的数据传输速率为 b (b/s),传播时延、结点的排队时延和处理时延均可忽略不计。若欲使总的时延为最小,问分组的数据部分长度 p 应取多大?

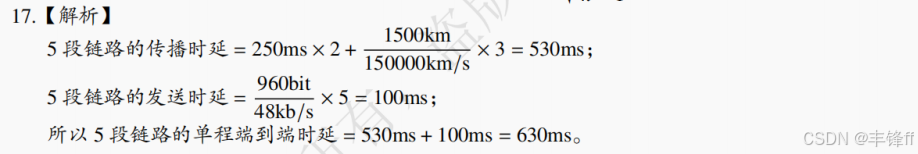

17.试计算一个包括 5 段链路的传输连接的单程端到端时延。5 段链路中有 2 段是卫星链路,有三段是广域网链路。每条卫星链路又由上行链路和下行链路两部分组成。可以取这两部分的传播时延之和为 250ms。每一个广域网的范围为 1500km,其传播时延可按 150000km/s 来计算。各数据链路速率为 48kb/s,帧长为 960bit。

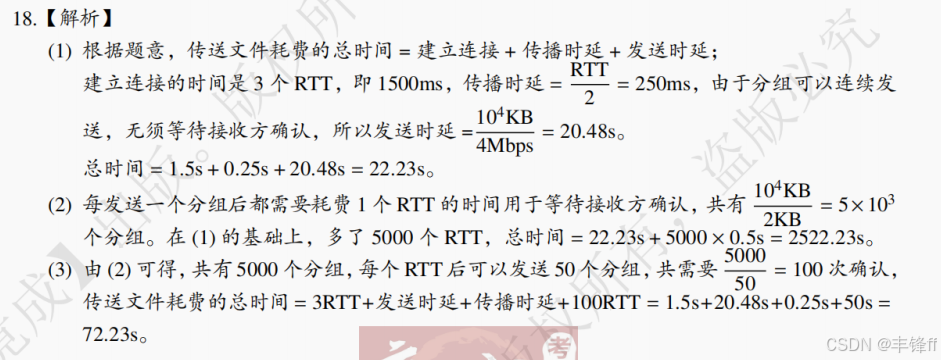

18.已知大小为 2KB 的分组在某链路上传输时的 RTT = 500ms,带宽为 4Mbps。现在需要传送一个大小为 10^4KB 的文件,传送前的连接建立过程耗费 3 个 RTT 的时间(假设第 3 次握手不附加数据)。试计算下列条件下,传送文件耗费的总时间:

(1) 分组可以连续发送,无须等待接收方确认。

(2) 每发送一个分组后都需要耗费 1 个 RTT 的时间用于等待接收方确认。

(3) 在 (2) 的条件下,每次收到确认后可以连续发送 50 个分组。

1.2 计算机网络体系结构

1.2.1 计算机网络分层结构

计算机网络包含应用程序、端系统、交换机以及数量众多且异构的网络协议,是一个极其复杂的系统。为了更好地组织和应用计算机网络,降低网络的复杂性,网络的设计者按照一定的基本原则将其进行了划分,将复杂的网络系统拆分成了多个更易实现的层次。

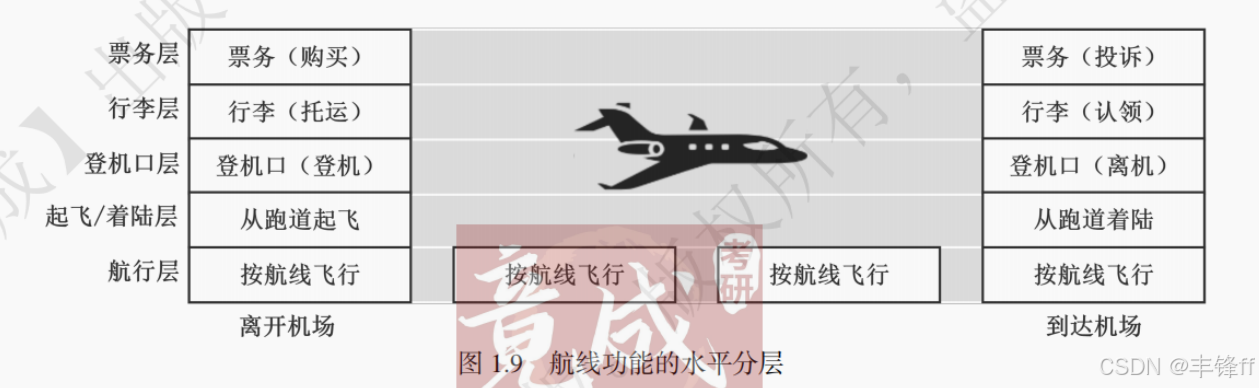

【助记】计算机网络的层级划分,指的是将计算机之间非常复杂的通信过程,细分成多个模块(流水线化),每个模块完成特定的功能。在讲解计算机网络分层的体系结构之前,我们先引入一个生活中常见的航班系统运行的例子。在乘航班时,我们需要经历一系列动作,如:在票务机构购买机票、行李托运、登机口登机等。当飞机按路线起飞到达目的地时,我们还需要从登机口离机并认领行李,如果旅途体验并不愉快,可能还会向票务机构进行投诉。于是我们可以将整个航班系统按功能进行划分,便得到如图 1.9 中的简易层次结构。

可以注意到:

1.在票务层及以下,航班系统完成了人从出发地柜台到目的地柜台的转移;

2.在行李层及以下,航班系统完成了人和行李从行李托运到行李认领的转移(注意只有购买了机票的人,行李层才会提供行李托运服务);

3.在登机口层,航班系统完成了人和行李从出发地登机口到目的地登机口的转移;

4.在起飞 / 着陆层,航班系统完成了人和行李从出发地跑道到目的地跑道的转移;

我们可以看到航班系统的一个层次是如何在整个航班系统中发挥作用的:该层在本层完成了与其相关的一些任务(如行李层中行李的托运和认领);该层使用与它直接相邻的下层提供的服务(如登机口层使用了起飞 / 着陆层的跑道到跑道的旅客转移服务 )。

在对复杂的航班系统进行层次划分之后,整个系统变得更加灵活且独立了,高层并不需要知道低层的功能是如何实现的,只需要知道通过低层的接口就能获得所需的服务。例如,如果登机口层功能发生了改变(从之前的让人们按机票的类型登机和离机变成了让人们按身高登机和离机 ),虽然登机口层的功能实现发生了变化,但是并不影响航班系统的其他部分,登机口层依然能提供登机和离机的功能。对于大而复杂且需要不断更新的系统,改变服务的实现而不影响该系统其他组件是分层的一个重要优点。

回到网络中,网络设计者们依据不同的规则,将网络划分成不同的层次结构,每一层都为上一层提供一些特定的服务。我们把某层的活动对象称作该层的实体,它通常是一个用于收发网络消息的软件模块。两台通信设备上的同一层为对等层,同一层上的实体称作对等实体。

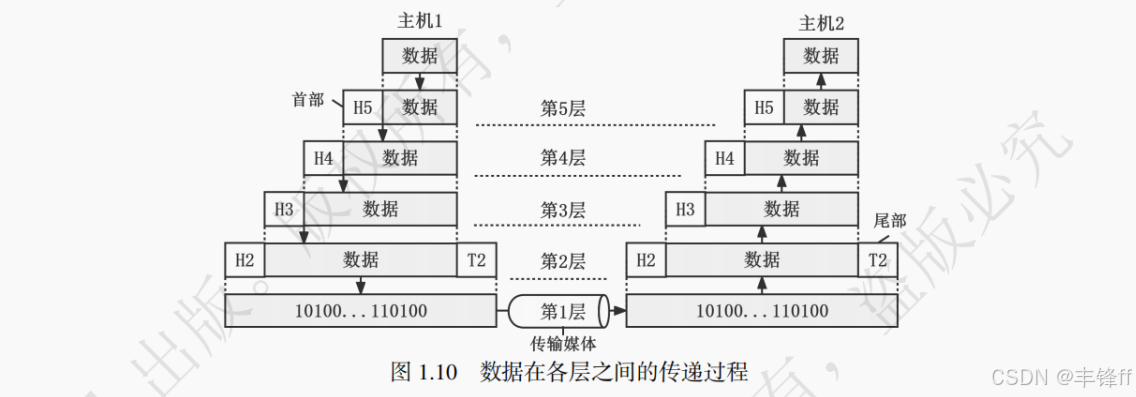

假设我们将计算机网络划分成了如图 1.10 的 5 层结构。每层的对等实体进行通信时都有该层对应的数据单位,我们称之为协议数据单元(PDU,Protocol Data Unit )。如其名称所示,协议数据单元由两部分组成:

1.协议控制信息(PCI,Protocol Control Information ):控制协议操作的信息。

2.服务数据单元(SDU,Service Data Unit ):为完成用户所要求的功能而传输的数据,在传输到接收方同一层时数据不会发生变化。

可以在图 1.10 中看到,主机 1 在和主机 2 进行通信时,首先将用户所需要传输的 SDU 下发到第 5 层(应用层 ),在第 5 层加上了对应的 PCI 后就作为了第 4 层(传输层 )的 SDU。同样地,该 SDU 在第 4 层加上了对应的 PCI 后继续往下层下发。注意,当到达第 2 层(数据链路层 )的时候,PCI 有两部分,将分别附加到数据单元的首部和尾部。直到到达第 1 层,我们称之为物理层,这时候信息将以比特流的形式在传输介质上传递。总结一下,在各层间传输数据时,SDUn+PCIn=PDUn=SDUn−1 。每层的协议数据单元都有其对应的名称,如在数据链路层我们称为帧,在网络层称为分组,在传输层称为报文段。

1.2.2 计算机网络协议、接口、服务等概念

1. 协议

协议(Protocol )是为实现网络中的数据交换而建立的规则或约定,它用来描述对等实体之间信息交互的过程。

协议包含三个关键要素:

1.语法:对数据的结构或格式的说明,即数据是以何种顺序表示的。例如,地址字段的长度以及在分组中所处位置。

2.语义:对每一段比特流的具体含义的说明。例如,如何解释比特流中一个特定位;针对同样的地址,代表的是报文终点还是下一跳的路由。

3.时序(或同步 ):对数据发送的时机及发送速度的说明。例如,如果发送端以 100Mbps 的速率产生数据,而接收端只能以 1Mbps 的速率处理数据时,就会导致接收端过载,使大量数据丢失。

我们可以如下理解:语法确定了通信双方 “如何讲”,语义确定了通信双方 “讲什么”,而同步则确定了通信双方 “讲话的次序”。协议是水平的,它是控制对等实体之间通信的规则,即不对等的实体之间不存在相应的协议。

2. 接口

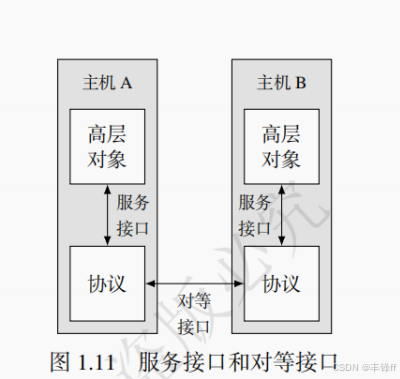

在网络分层结构中,相邻两层之间存在一个接口(Interface ),它是较低层向较高层提供服务的入口。相邻层之间通过接口交换信息,高层无须知道低层的实现方式,只需要知道该层通过接口所能提供的服务,这样就能保持两层之间功能的独立性。

每个协议会定义两种类型的接口:

1.服务接口:提供给同一计算机上希望使用协议服务的对象,它定义了本地对象可在该协议上执行的操作。

2.对等接口:定义了对等实体之间实现通信服务而交换的消息格式与含义。

如图 1.11 所示,协议定义了一个本地输出的通信服务(服务接口 )以及一组规则,这些规则用于管理协议及其对等实体为实现该服务而交换的消息(对等接口 )。

接口中同一节点相邻两层的实体进行交换的地方称为服务访问点(SAP,Service Access Point ),它本质上是一个逻辑接口。n层的 SAP 就是n+1层可以访问n层服务的地方。从物理层开始,每一层都向上层提供服务访问点。

3. 服务

服务可以理解为网络各层所提供的功能调用,它是垂直的,由下层向紧邻的上层通过层间的接口提供。

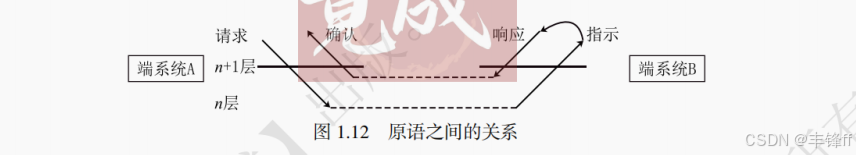

上层需要通过与下层交换相应命令来调用下层服务,这些命令被称为服务原语。服务原语包含四种类型,它们之间的关系如图 1.12,n和n+1分别表示网络层次中的第n层和第n+1层。

1.请求(Request):用户实体要求服务做某项工作,源(n+1)实体 → 源(n)实体。

2.指示(Indication):用户实体被告知某事件发生,目的(n)实体 → 目的(n+1)实体。

3.响应(Response):用户实体表示对某事件的响应,目的(n+1)实体 → 目的(n)实体。

4.确认(Confirm):用户实体收到关于它的请求的答复,源(n)实体 → 源(n+1)实体。

【提示】我们以一个简单的面向连接服务为例子,它使用了如下 8 个服务原语:

1.连接请求:呼叫方请求建立一个连接。

2.连接指示:被呼叫方指示有人请求建立连接。

3.连接响应:被呼叫方表示接受建立连接的请求。

4.连接确认:通知呼叫方建立连接的请求被接受。

5.数据请求:请求发送数据。

6.数据指示:指示数据到达。

7.断连请求:请求释放连接。

8.断连指示:指示对方释放了连接。

在这个例子中,建立连接是有确认的服务(需要一个明确的答复),而断连是无确认的(不需要应答)。

计算机网络提供的服务可以作如下分类,见表 1.2。

表 1.2 网络中的服务类型

分类依据

类型

概念

是否建立连接

面向连接服务

通信前要建立连接,包含连接建立、数据传输和连接释放 3 个阶段。

数据包发送顺序和接收顺序相同(例如 TCP 的乱序重传机制 )。

对带宽的要求较高。

常见的面向连接服务的协议有 TCP。无连接服务

通信时直接发送数据,无需建立连接。

数据包发送数据和接收顺序可能不同。

对带宽的要求较低。

比面向连接服务更容易发生流量拥塞。

常见的无连接服务的协议有 UDP、IP。服务是否可靠

可靠服务

具有检错、纠错、应答机制,保证数据到达目的地时是正确的。

不可靠服务

尽可能正确地交付(不可靠服务并非是指不可靠,而是尽可能可靠 )。

如对数据的正确性有要求,需要上层服务来保证。是否有应答

有应答服务

接收方需要在收到数据后给出应答,例如文件传输服务。

无应答服务

接收方收到数据后无需给出应答,若需要应答可以由更高层去实现。

1.2.3 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型

计算机网络系统可以依据不同的要求划分为不同的层次结构模型,其中最著名的两种网络模型是 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型。

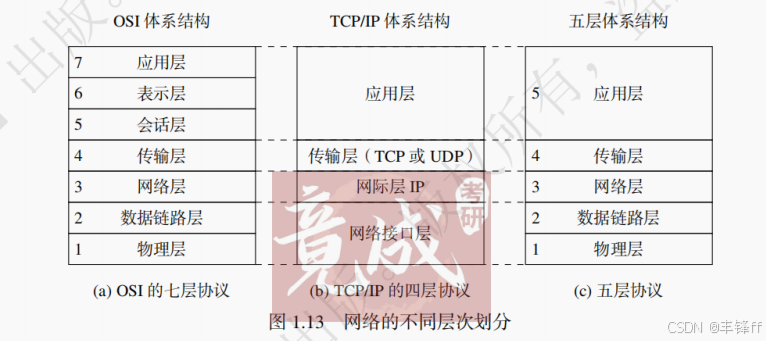

ISO/OSI 参考模型是由国际标准化组织(ISO)提出的,全称为开放系统互联(OSI,Open Systems Interconnection)体系结构参考模型。它将网络按功能划分为了七层,自上而下分别是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。

TCP/IP 模型可以看作是 ISO/OSI 参考模型的一个浓缩版本,它将网络模型划分为四层,自上而下分别是应用层、传输层、网际层和网络接口层。如图 1.13 (a) 和 1.13 (b) 分别给出了 ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 模型的层次结构。

TCP/IP 模型与 ISO/OSI 参考模型有很多相似点,比如都采用了分层的体系结构,分层功能相似,都基于独立的协议栈,能解决异构网络的互联从而实现不同厂家生产的计算机之间的通信。这里我们主要讨论一下 TCP/IP 模型相比于 ISO/OSI 参考模型的不同:

(1)TCP/IP 模型将表示层和会话层合并到了应用层,这是因为实际应用中所涉及的表示层和会话层功能较弱。

(2)TCP/IP 模型将数据链路层和物理层合并为了网络接口层,这是因为 TCP/IP 模型建立的首要目标是实现异构网络的互连,所以并未涉及底层网络的技术,而是通过网络接口层屏蔽底层网络之间的差异,向上层提供统一的 IP 报文格式,以支持不同物理网络之间的互连。

(3)TCP/IP 模型中的网络层只向上层提供无连接、尽最大努力交付的数据报服务,但其中传输层既提供面向连接的服务,也提供无连接的服务。ISO/OSI 参考模型中的网络层既提供面向连接的服务,也提供无连接的服务,但其中的传输层只提供面向连接的服务。

ISO/OSI 模型和 TCP/IP 模型的对比总结如下:

表 1.3 ISO/OSI 模型和 TCP/IP 模型对比

ISO/OSI 模型

TCP/IP 模型

传输层服务

面向连接

面向连接 / 无连接

网络层服务

面向连接 / 无连接

无连接

分层情况

分成 7 层

分成 4 层

设计理念

自上而下,首先设计理想化的模型,然后尝试使用

自下而上,从实际的技术应用出发进行设计

OSI 参考模型的七层协议体系结构较为清楚,理论也更完整,但是它既复杂又不实用。TCP/IP 体系结构虽然简单,但是它现在却得到非常广泛的应用。在学习计算机网络时,我们常采取折中的办法,综合 OSI 和 TCP/IP 的优点,采用一种只有五层的协议的原理体系结构,如图 1.13 (c)。

下面我们按照从下至上的顺序依次介绍一下各层的功能。

1.物理层(Physical Layer)

物理层是网络体系结构的最底层,它负责完成计算机网络中最基础的任务,即在传输媒体上透明地传输比特流。物理层传输数据的单位是比特,它会将数据链路层帧中的每个比特从一个节点通过传输媒体传送到下一个节点。物理层关心的是链路的机械、电气、功能和规程特性。

2.数据链路层(Data Link Layer)

数据链路层的任务是在相邻节点之间(主机和路由器之间或两个路由器之间 )的链路上传送数据。每个网络层数据报经过链路传送之前,数据链路层会将其封装起来,封装后的传输单位称作帧(Frame)。一个帧由一个数据字段、若干首部字段和尾部字段组成,其中网络层数据报就插在数据字段中,每一帧包括数据和必要的控制信息,如同步信息、差错控制信息等。在接收数据时,控制信息会告知接收端一个帧从哪个比特开始和到哪个比特结束。控制信息还可用于接收端检测所收到的帧中有无差错,若发现有差错的帧,则数据链路层会丢弃该帧,不再继续传送下去,以免浪费网络资源。

3.网络层(Network Layer)

网络层是为传输层提供服务的,它负责为网络上的不同主机提供通信服务。网络层首先将传输层下发的报文段或用户数据报封装成分组或包(Packet ),然后选择合适的路由(Route )再进行传送,分组通过网络中路由器的转发(通常需要经过多个路由器的转发),最后到达目的主机。为了避免转发过程中在网络上出现过多的数据包而造成阻塞,网络层还可以对流入的数据包数量进行控制(拥塞控制)。

4.传输层(Transport Layer)

传输层(或称运输层 )的主要功能是为运行在不同主机上的应用进程之间提供通用的数据传输服务。这里的通用是指并不针对某个特定的网络应用,而是多个应用可以使用同一个传输层服务。传输层具有复用和分用的功能,其中,复用是指多个进程(这里一个端口表示一个进程 )利用一个传输层协议发送数据;分用则是一个传输层协议可以将接收到的数据分别交付给上层应用层中的对应进程。传输层主要包含两个协议:

1.传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol )—— 面向连接的协议,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接。数据传输的单位是报文段(Segment )。

2.用户数据报协议(UDP,User Datagram Protocol )—— 无连接的协议,尽最大努力地传送数据,不保证数据传输的可靠性。数据传输的单位是用户数据报(Datagram )。

【提示】端到端通信与点到点通信对比

①端到端通信

特点:针对传输层而言,表示在两个应用程序(进程 )之间进行通信。在发送数据前,需要在发送端和接收端建立一条逻辑上的连接(无论中间物理路线多复杂 )。连接建立后,发送端发送数据,直到数据发送完毕,接收端接收成功,连接才被释放,此时物理线路可以继续被其他的应用用来建立连接。

优点:连接建立后可以保证数据可靠地到达目的地。

缺点:发送端设备需要全程参与传输,直至数据到达接收端。若整个过程的时延较长,则对发送端设备的资源的浪费较大。此外接收端设备正常运作也是实现端到端传输的前提,若出现故障则会造成传输失败。

②点到点通信

特点:针对数据链路层或网络层而言,它基于 MAC 地址或者 IP 地址。发送端将收到的数据发送给直连设备,直连设备再继续选择合适的路由将数据传递给下一个设备直至数据到达接收端。

优点:发送端只需保证将数据完整发出即可,无需全程参与传输,不会造成设备资源的浪费。即使接收端设备关机或出现故障,点到点传输也可以采取存储转发技术进行缓冲。

缺点:发送端发出数据后,无法确定接收端能否收到数据、何时能收到数据。

总结来说,点到点是物理拓扑,如光纤,建立在直接相连的两个节点上。端到端是网络连接,需要建立在点到点通信的基础之上,它是由许多段的点到点通信信道构成的,完成应用程序(进程 )之间的通信。

5. 应用层(Application Layer)

应用层是用户与网络的接口,它是离用户最近的一层,也是模型中的最高层。应用层通过应用程序来完成网络用户的应用需求。应用层协议分布在多个端系统上,一个端系统中的应用程序通过协议与另一个端系统中的应用程序交换信息,我们把应用层的信息传输单位称作报文。常见应用层协议有 HTTP(用于万维网 )、SMTP(用于电子邮件 )和 FTP(用于文件传送 )等。

【拓展】会话层和表示层的补充,需要了解其基本功能。

6.会话层(Session Layer)

会话层建立在传输层之上,功能是管理并协调不同主机上各个进程之间的通信会话,它负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。会话层很类似于两个实体间的会话概念,它提供了诸如访问验证和会话管理在内的建立和维护应用之间通信的机制,但并不参与具体的传输。一个交互的用户会话以登录到计算机开始,以注销结束,常见的如服务器验证用户登录。会话层通过在数据流中插入若干检查点(同步点 ),使得会话在通信失效时可以从检查点继续恢复通信,该机制对于传送大文件时非常重要。

7.表示层(Presentation Layer)

表示层向上为应用层提供服务,向下使用来自会话层的服务,它负责处理两个系统所交换的信息的语法和语义。计算机从网卡接收到的最初的数据都是二进制的形式,而我们人类是看不懂二进制的,这个时候就需要表示层将这些二进制转换成我们能够识别的数据。因此表示层的基本作用就是根据应用层的要求对数据格式进行处理,如文字、图片、音视频编码,此外表示层还可以对文件进行压缩 / 解压缩、加密 / 解密等。通过表示层的数据处理,能保证一个系统的应用层发出的信息可以被另一个系统的应用层读出,让用户能够看懂。

我们通过表格 1.4 来总结计算机网络的各个层次。

表 1.4 计算机网络层次总结

网络层次

服务与功能

数据单位

常见协议

应用层

通过应用程序来满足网络用户的各种需求。

报文(Message)

超文本传输协议 HTTP

文件传输协议 FTP

简单邮件传输协议 SMTP

邮局协议第 3 版 POP3表示层

根据应用层的要求处理数据格式及加密解密、压缩解压缩等。

报文(Message)

略

会话层

管理并协调不同主机上各进程之间的会话。

报文(Message)

略

传输层

为不同主机上的应用进程提供端到端的通用数据传输服务,实现差错控制、流量控制、拥塞控制和复用分用等功能。

报文段(Segment)

用户数据报(Datagram)传输控制协议 TCP

用户数据报协议 UDP网络层

为分组交换网上的不同主机提供点到点的通信服务,实现差错控制、流量控制、拥塞控制和路由选择等功能。

数据报分组(Packet)

互联网协议 IP

地址解析协议 ARP

网际控制报文协议 ICMP

路由信息协议第二版 RIP2

开放最短路径优先协议 OSPF数据链路层

将比特流组装成帧,实现物理寻址、差错控制、流量控制和介质访问控制等功能。

帧(Frame)

以太网协议 Ethernet

点对点协议 PPP

高级数据链路控制协议 HDLC物理层

在物理媒介上透明地传输比特流。

比特(bit)

略

1.2.4 习题精编

1.( ) 不是对网络模型进行分层的目标。

A. 定义功能执行的方法

B. 定义标准界面

C. 提供标准语言

D. 增加功能之间的独立性1.【参考答案】A

【解析】网络分层的目标包括提供标准语言和标准界面,使各层之间界面清晰,功能相互独立,不包括定义功能执行的具体方法,因此答案为 A。2.以下哪一项较好地定义了封装 ( )。

A. 对数据进行分段以便它在网络中连续地流动

B. 对数据进行压缩以便传输得更快

C. 对数据进行分组以便一些数据能放在一起

D. 把数据打包在一个特定的协议报头中2.【参考答案】A

【解析】计算机网络中,封装是指发送方将数据按照预定的不同层次的协议进行自上而下的层层打包,然后传输给接收方。封装过程,就是在数据的头部或者尾部加上协议头,然后传递给下一层。封装时并不对数据进行压缩,也不会将数据打包到一个特定的协议报头中,但是会将数据拆分成多段,使其在网络中连续地传输,因此答案为 A。3.OSI 参考模型中的实体指的是 ( )。

A. 实现各层功能的规则

B. 每一层中实现该层功能的软件或硬件

C. 上下层之间进行交互时所要的信息

D. 同一结点中,相邻两层相互作用的地方3.【参考答案】B

【解析】两台通信设备上的同一层为对等层,同一层上的实体称作对等实体。第 n 层实体实现的服务为第 n + 1 层所利用。A 选项中实现各层功能的规则指的是协议,它是为了进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定,它是水平的,用于控制对等实体之间通信;在 OSI 模型的分层结构中,某层的活动对象称作该层的实体,通常是一个用于收发网络消息的硬件或软件模块,B 正确;接口是同一结点内相邻两层间交换信息的连接点,服务是下层为紧邻的上层提供的功能调用,它是垂直的,由下层通过接口向上层提供,C、D 错误。4.以下说法中,关于计算机网络体系结构中 N 层 PDU 和 N + 1 层 SDU 的关系正确的是 ( )。

I. 一个 N + 1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

II. 多个 N + 1 层的 SDU 可封装在一个 N 层的 PDU 中

III. 一个 N + 1 层的 SDU 可分片封装在多个 N 层的 PDU 中

A. I

B. I、II

C. I、III

D. I、II、III4.【参考答案】D

【解析】协议数据单元 PDU 由服务数据单元 SDU 和协议控制信息 PCI 组成,在各层间传输数据时,第 n 层的 SDU 加上第 n 层的 PCI 组成第 n 层的 PDU,同时作为第 n - 1 层的 SDU。一个甚至多个 n + 1 层的 SDU 可以封装到一个 n 层的 PDU,也可以封装到多个 n 层的 PDU 中,因此答案为 D。5.在 OSI 术语中,同层实体交换的数据单元称为 ( )。

A. 接口数据单元

B. 服务数据单元

C. 协议数据单元

D. 访问数据单元5.【参考答案】C

【解析】OSI 参考模型中,每层的对等实体进行通信时都有该层对应的数据单位,称为协议数据单元 PDU。协议数据单元包含两部分:协议控制信息 PCI,用于控制协议操作的信息;服务数据单元 SDU,为完成用户所要求的功能而传输的数据,在传输到接收方同一层时数据不会发生变化,因此答案为 C。6.OSI 七层协议体系结构中,物理层、数据链路层、网络层、传输层的协议数据单元 (PDU) 分别称为 ( )。

A. 比特流、帧、数据分组、报文段

B. 帧、报文段、数据分组、比特流

C. 比特流、数据分组、帧、报文段

D. 帧、数据分组、报文段、比特流6.【参考答案】A

【解析】物理层的 PDU 为比特流,数据链路层的 PDU 为帧,网络层的 PDU 为数据分组,传输层的 PDU 为报文段,因此答案为 A。7.下列关于网络体系结构的描述中正确的是 ( )。

A. 网络协议中的语法涉及的是用于协调与差错处理有关的控制信息

B. 在网络分层体系结构中,n 层是 n + 1 层的用户,又是 n - 1 层的服务提供者

C. OSI 参考模型包括了体系结构、服务定义和协议规范三级抽象

D. OSI 和 TCP/IP 模型的网络层同时支持面向连接的通信和无连接通信7.【参考答案】C

【解析】网络协议中的语法规定了传输数据的格式,语义规定了完成的功能(发出何种控制信息、如何应答等 ),同步规定了执行操作的时序关系,A 错误,协调与差错处理相关的控制信息属于语义的内容。在网络分层体系结构中,第 n 层的实体使用第 n - 1 层的服务来实现自身定义的功能,同时向第 n + 1 层提供本层的服务,因此 n 层是 n - 1 层的用户,是 n + 1 层的服务提供者,B 错误。在 OSI 参考模型中,采用了三级抽象,即体系结构、服务定义和协议规范说明,C 正确。OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信,但在传输层只支持面向连接的通信。而 TCP/IP 模型在网际层只有一种无连接的通信模式,但传输层支持无连接和面向连接两种模式,D 错误。因此答案为 C。8.协议是指在 ( ) 之间进行通信的规则或约定。

A. 同一结点的上下层

B. 不同结点

C. 相邻实体

D. 不同结点对等实体8.【参考答案】D

【解析】协议是为实现网络中的数据交换而建立的规则或约定,它用来描述对等实体之间信息交互的过程,因此答案为 D。9.网络协议的主要要素为 ( )。

A. 数据格式、编码、信号电平

B. 数据格式、控制信息、时序

C. 语法、语义、时序

D. 编码、控制信息、数据格式9.【参考答案】C

【解析】网络协议的主要要素包含三个部分:语法,即数据与控制信息的结构或格式,它们是以何种顺序表示的,例如地址字段的长度以及在分组中所处位置;语义,即各个控制信息的具体含义,规定通信双方需要发出何种控制信息、完成何种动作、做出何种响应等;时序,对事件实现顺序的详细说明,确定通信状态的变化和进程,指出事件的顺序和速率匹配等,因此答案为 C。10.下列有关网络协议的描述,正确的是 ( )。

A. 从网络的体系结构可以看出,一个协议是可以分层的

B. 协议是控制同一系统中两个对等实体进行通信的规则的集合

C. 协议数据单元就是报文或报文段

D. 简单地说,协议就是通信实体需要遵守的通信规则10.【参考答案】D

【解析】协议不可以分层,A 错误。协议是控制不同系统中两个对等实体进行通信的规则的集合,B 错误。协议数据单元有比特流、帧、数据分组、报文段,C 错误。协议是通信实体需要遵守的通信规则,D 正确。因此答案为 D。11.计算机网络体系结构中,下层的目的是向上一层提供 ( )。

A. 协议

B. 服务

C. 规则

D. 数据包11.【参考答案】B

【解析】协议是为实现网络中的数据交换而建立的规则或约定,协议是 “水平的”,它用来描述对等实体之间信息交互的过程。服务可以理解为网络各层所提供的功能调用,服务是 “垂直的”,由下层向紧邻的上层通过层间的接口提供。在计算机网络体系结构中,下层的目的是向上一层提供服务,因此答案为 B。12.关于计算机网络及其结构模型,下列几种说法中错误的是 ( )。

A. 世界上第一个计算机网络是 ARPAnet

B. Internet 最早起源于 ARPAnet

C. 国际标准化组织(ISO)设计出了 OSI 参考模型,即实际执行的标准

D. TCP/IP 参考模型分为 4 个层次12.【参考答案】C

【解析】世界上第一个计算机网络是 ARPAnet(美国的阿帕网 ),标志着互联网的诞生,A、B 正确。国际标准化组织(ISO )设计出了 OSI 参考模型,OSI 参考模型的七层协议体系结构较为清楚,理论也更为完整,但是它既复杂又不实用,而 TCP/IP 体系结构虽然简单,但是它现在却是实际执行的标准,C 错误。TCP/IP 参考模型划分为网络结构层、网际层、传输层、应用层四个层次,D 正确。因此答案为 C。13.因特网采用的核心技术是 ( )。

A. TCP/IP

B. 局域网技术

C. 远程通信技术

D. 光纤技术13.【参考答案】A

【解析】因特网中广泛采用了 TCP/IP 协议,它基于分组交换技术,是因特网的核心技术,A 正确。局域网技术是在地理范围和站点数目均有限的区域内采取的各种通信技术的总称;远程通信技术是指在连接的系统间通过模拟或数字信号进行信息传输的技术;光纤技术是利用光导纤维传输信号,实现信息传递的通信技术;因特网中可以涉及到局域网技术、远程通信技术和光纤技术等,但这些并不是因特网的核心技术,B、C、D 错误。因此答案为 A。14.以下关于 OSI 参考模型的描述中,说法错误的是 ( )。

A. OSI 参考模型定义了开放系统的层次结构

B. OSI 参考模型定义了各层所包括的可能的服务

C. OSI 参考模型作为一个框架协调组织各层协议的制定

D. OSI 参考模型定义了各层接口的实现方法14.【参考答案】D

【解析】OSI 参考模型详细说明了各层所提供的服务,同时还定义了层与层之间的接口,但没有定义各层接口的实现方法,D 错误,答案为 D。15.下列选项中,不属于 OSI 系结构中物理层功能的是 ( )。

A. 比特 0 和 1 使用何种电子信号表示

B. 1 个比特持续多长时间

C. 传输能否在两个方向上同时进行

D. 避免快速发送方 “淹没” 慢速接收方15.【参考答案】D

【解析】A 选项描述的是物理层接口的功能特性;B、C 选项描述的是物理层接口的规程特性;D 选项中,物理层无法调节发送方和接收方的速度,因此答案为 D。16.OSI 参考模型中 ( ) 通过设置校验点,使通信双方在通信失效时可以从校验点恢复通信。

A. 传输层

B. 网络层

C. 表示层

D. 会话层16.【参考答案】D

【解析】在 OSI 参考模型中,传输层的主要功能是为运行在不同主机上的应用进程之间提供通用的数据传输服务,A 错误。网络层将传输层下发的报文段或用户数据报封装成分组或包,然后选择合适的路由再进行传送,实现了为处在两个不同地理位置上的网络系统中的终端设备之间,提供连接和路径选择,B 错误。表示层的功能是根据应用层的要求对数据格式进行处理,C 错误。会话层的功能是管理并协调不同主机上各个进程之间的通信会话,通过使用校验点使得通信会话在失效时从校验点继续恢复通信,对于传输大文件极为重要,因此答案为 D。17.在 OSI 参考模型中,实现端到端的应答、分组排序和流量控制功能的协议层是 ( )。

A. 会话层

B. 网络层

C. 传输层

D. 数据链路层17.【参考答案】C

【解析】在 OSI 参考模型中,传输层实现了端到端的应答、分组排序和流量控制,C 正确。会话层建立在传输层之上,其功能是协调不同主机上各个进程之间的通信会话,它负责建立、管理和终止应用程序之间的会话,A 错误。网络层为传输层提供服务的,它负责为网络上不同主机提供点到点的通信服务,B 错误。数据链路层的功能是在相邻结点之间(主机和路由器之间或两个路由器之间)的链路上传送数据,D 错误。因此答案为 C。18.决定使用哪条路径通到子网,应属于下列 OSI 体系中的 ( ) 处理。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 传输层

D. 网络层18.【参考答案】D

【解析】在 OSI 参考模型中,物理层的功能是在传输媒体上透明地传输比特流,它只关心链路的机械、电气、功能和规程特性,A 错误。数据链路层的功能是在相邻结点之间(主机和路由器之间或两个路由器之间)的链路上传送数据,B 错误。传输层的主要功能是为运行在不同主机上的应用进程之间提供通用的数据传输服务,C 错误。网络层将传输层下发的报文段或用户数据报封装成分组或包,然后选择合适的路由再进行传送,实现了为处在两个不同地理位置上的网络系统中的终端设备之间,提供连接和路径选择,因此答案为 D。19.OSI 参考模型中传输层提供 ( ) 的数据传输服务。

A. 面向连接、可靠

B. 无连接、可靠

C. 面向连接、不可靠

D. 无连接、不可靠19.【参考答案】A

【解析】在 OSI 参考模型在网络层支持无连接和面向连接的通信,在传输层只提供面向连接,可靠的数据传输服务。在 TCP/IP 参考模型中,网络层只向上层提供无连接、尽最大努力交付的数据报服务,但其传输层则既提供面向连接的服务,也提供无连接的服务,答案为 A。20.数据的格式转换及压缩属于 OSI 参考模型中 ( ) 的功能。

A. 应用层

B. 表示层

C. 会话层

D. 传输层20.【参考答案】B

【解析】数据的格式转换及压缩属于 OSI 参考模型中表示层的功能。表示层向下接收来自会话层的服务,向上对应用层提供服务,它主要负责根据应用层的要求对数据格式进行处理。通过表示层的数据处理,可以保证一个系统的应用层发出的信息可以被另一个系统的应用层读出,因此答案为 B。21.网络传输中对比特流进行封装成帧并保证透明传输,在 OSI 体系中是由哪一层实现 ( )。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层21.【参考答案】B

【解析】数据链路层的最基本的功能是向该层用户提供透明的和可靠的数据传送服务。透明性指的是该层上传输的数据的内容、格式及编码没有限制,不需要解释信息结构的意义;可靠的传输使用户免去对丢失信息、干扰信息及顺序不正确等的担心,因此答案为 B。22.在 OSI 七层协议体系中,路由交换主要是下列哪一层的功能 ( )。

A. 网络层

B. 会话层

C. 传输层

D. 链路层22.【参考答案】A

【解析】网络层是 OSI 模型中的第三层,它为传输层提供服务,可以提供路由和寻址的功能,负责为网络上的不同主机提供通信服务,使两个端系统能够互连且决定最佳路径,并具有一定的拥塞控制和流量控制的能力,因此答案为 A。23.UDP 协议属于七层参考模型中的( )。

A. 会话层

B. 传输层

C. 数据链路层

D. 互联网层23.【参考答案】B

【解析】UDP 是无连接的非可靠传输层协议,主要用于不要求分组顺序到达的传输中,此时分组传输顺序的检查与排序由应用层完成,提供面向事务的简单不可靠信息传送服务。24.TCP/IP 模型由哪几个层次组成( )。

A. 网络接口层、网络层(网际层)、传输层、应用层

B. 网络接口层、数据链路层、传输层、应用层

C. 物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

D. 物理层、数据链路层、网络层24.【参考答案】A

【解析】OSI 采用的七层模型,自下而上分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。TCP/IP 是四层结构,自下而上分别为:网络接口层、网际层、传输层和应用层,因此答案为 A。25.下列协议中,属于 TCP/IP 应用层协议的有( )。

A. TCP 和 FTP

B. DNS 和 SMTP

C. RARP 和 DNS

D. IP 和 UDP25.【参考答案】B

【解析】A 选项中,TCP 是工作在传输层的面向连接的协议,FTP 是文件传输协议,工作在应用层。B 选项中,DNS 是域名系统,SMTP 是简单邮件传送协议,二者均工作在应用层。C 选项中,RARP 是逆地址解析协议,工作在网络层。D 选项中的 IP 是网际互连协议,工作在网络层的,UDP 是工作在传输层的无连接协议。因此答案为 B。26.TCP/IP 体系结构中与 ISO/OSI 参考模型的第三层(自下而上 )对应的是( )。

A. 网络接口层

B. 传输层

C. 网际层

D. 应用层26.【参考答案】C

【解析】OSI 采用的七层模型,自下而上分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。TCP/IP 是四层结构,自下而上分别为:网络接口层、网际层、传输层和应用层。OSI 参考模型中的物理层和数据链路层对应 TCP/IP 参考模型中的网际接口层。OSI 参考模型中网络层的对应 TCP/IP 参考模型中的网际层(互联层)。OSI 参考模型中的传输层对应 TCP/IP 参考模型中的传输层。OSI 参考模型中的会话层、表示层和应用层对应 TCP/IP 参考模型中的应用层。因此答案为 C。27.在 ISO/OSI 参考模型中,网络层和传输层的主要功能有( )。

A. 提供可靠的端到端服务、透明地传送报文

B. 路由选择、拥塞控制与网络互联

C. 在通信实体之间传送以帧为单位的数据

D. 数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复27.【参考答案】B

【解析】传输层提供可靠的端到端服务,透明地传送报文,A 错。网络层和传输层的主要功能是路由选择、拥塞控制与网络互联,B 对。数据链路层在通信实体之间传送以帧为单位的数据,C 错。表示层提供数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复,D 错。选 B。28.在 TCP/IP 参考模型中,( )可以同时提供面向连接和无连接的服务。

A. 物理层

B. 数据链路层

C. 网络层

D. 传输层28.【参考答案】D

【解析】TCP/IP 模型中的传输层既提供面向连接的服务,又提供无连接的服务,而网络层只向上层提供无连接、尽最大努力交付的数据报服务;ISO/OSI 参考模型中的传输层只提供面向连接的服务,而网络层既提供面向连接的服务,也提供无连接的服务,因此答案为 D。

网络模型

网络层

传输层

ISO/OSI 参考模型

面向连接和无连接

仅有面向连接

TCP/IP 模型

仅有无连接

面向连接和无连接

29.在 OSI 参考模型中,协议与服务有何区别?有何联系?

29.【解析】

(1) 区别:协议是为实现网络中数据交换而建立的规则或约定,用来描述对等实体之间信息交互的过程,它是 “水平的”;服务是网络模型中下层向紧邻的上层通过层间接口提供的功能调用,它是 “垂直的”,只有能被高层看见的功能才能叫做服务。

(2) 联系:本层通过协议实现两个对等实体间的通信,而对等实体之间的通信使得本层能通过层间接口为上层提供服务。30.以 TCP/IP 体系结构为例,简述发送端数据封装的过程。

30.【解析】

TCP/IP 体系结构的最高层是应用层,当发送端有发送的数据时,从应用层开始层层封装。当应用进程有需要发送的数据时。首先将该数据传送到应用层,应用层为该数据加上必要的控制信息,向下传送给传输层。传输层将从应用层传送下来的数据加上 TCP 或 UDP 的首部,在传送给网际层。网际层将从传输层传送下来的报文段或用户数据报封装成 IP 数据报,再传送给网络接口层。网络接口层是 TCP/IP 参考模型的最底层,把从网际层传送下来的 IP 数据报加上必要的控制信息后,发送到指定网络,这就是发送端封装数据的过程。1.2.5 真题演练

31.【2009】在 OSI 参考模型中,自下而上第一个提供端到端服务的层次是( )。

A. 数据链路层

B. 传输层

C. 会话层

D. 应用层31.【参考答案】B

【解析】端到端是针对传输层来说的,表示在两个应用程序(进程)之间进行通信;点到点是针对数据链路层或网络层来说的,建立在直接相连的两个节点上,它是基于 MAC 地址(数据链路层)或者 IP 地址(网络层)。OSI 参考模型自下而上为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。其中第一个提供端到端服务的层次为传输层,因此答案为 B。32.【2010】下列选项中,不属于网络体系结构所描述的内容是( )。

A. 网络的层次

B. 每层使用的协议

C. 协议的内部实现细节

D. 每层必须完成的功能32.【参考答案】C

【解析】网络体系结构指的是计算机网络的各层及其协议的集合。它包含了网络的层次、各层使用的协议以及需要完成的功能。协议的具体实现细节是由具体的厂家指定,不在体系结构的讨论范围内,因此答案为 C。33.【2011】TCP/IP 参考模型的网络层提供的是( )。

A. 无连接不可靠的数据报服务

B. 无连接可靠的数据报服务

C. 有连接不可靠的虚电路服务

D. 有连接可靠的虚电路服务33.【参考答案】A

【解析】TCP/IP 参考模型中的网络层只向上层提供无连接、尽最大努力交付的数据报服务,面向连接的功能由运输层的 TCP 协议实现。OSI 参考模型中网络层既提供面向连接的服务,也提供无连接的服务,传输层则只提供面向连接的服务,因此答案为 A。34.【2013】在 OSI 参考模型中,下列功能需由应用层的相邻层实现的是( )。

A. 对话管理

B. 数据格式转换

C. 路由选择

D. 可靠数据传输34.【参考答案】B

【解析】OSI 参考模型中应用层是最高层,其下层为表示层。表示层根据应用层的要求对数据格式进行转换处理,如文字、图片、音视频编码,此外还可以对文件进行压缩 / 解压缩、加密 / 解密等。通过表示层的数据处理,可以保证一个系统的应用层发出的信息可以被另一个系统的应用层读出;会话管理是会话层的功能;路由选择是网络层的功能;可靠数据传输一般是指基于 TCP 的传输,属于传输层,因此答案为 B。35.【2014】在 OSI 参考模型中,直接为会话层提供服务的是( )。

A. 应用层

B. 表示层

C. 传输层

D. 网络层35.【参考答案】C

【解析】服务是网络各层所提供的功能调用,是由下层向紧邻的上层通过层间的接口提供的。在 OSI 参考模型中,直接为会话层提供服务的是紧邻下层即传输层,因此答案为 C。36.【2016】在 OSI 参考模型中,R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是( )。

A. 2,2,1

B. 2,2,2

C. 3,2,1

D. 3,2,236.【参考答案】C

【解析】首先要清楚 OSI 参考模型的层次顺序,从下至上依次为:1. 物理层、2. 数据链路层、3. 网络层、4. 传输层、5. 会话层、6. 表示层、7. 应用层。R1 为路由器,工作在网络层(第 3 层);Switch 为交换机,工作在数据链路层(第 2 层);Hub 为集线器,工作在物理层(第 1 层)。注意设备工作的第 n 层指的是该设备实现功能的最高层,设备所实现的功能包括最高层及其下面各层的功能。综上,R1、Switch、Hub 在 OSI 参考模型中工作的层次分别为 3、2、1,选 C。37.【2017】假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据(无拆分),除物理层和应用层之外,其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销,则应用层数据传输效率约为( )。

A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%37.【参考答案】A

【解析】OSI 参考模型包含了物理层、数据链路层、传输层、网络层、会话层、表示层、应用层。除去物理层和应用层,还有 5 层,每层在封装 PDU 时引入 20B 的额外开销,则共 5×20B = 100B 开销,因此应用层数据传输效率为 400B/(400 + 100)B=80%,因此答案为 A。38.【2019】OSI 参考模型的第 5 层(自下而上 )完成的主要功能是( )。

A. 差错控制

B. 路由选择

C. 会话管理

D. 数据表示转换38.【参考答案】C

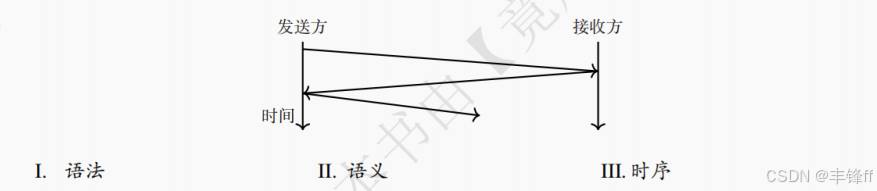

【解析】OSI 参考模型自下而上分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。会话层是 OSI 参考模型的第五层,会话层的功能是管理并协调不同主机上各个进程之间的通信会话;差错控制是数据链路层的主要功能;路由选择是网络层的主要功能;数据表示转换是表示层的主要功能,因此答案为 C。39.【2020】下图描述的协议要素是( )。

I. 语法

II. 语义

III. 时序

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I、II 和 III39.【参考答案】C

【解析】协议由语法、语义和时序三个部分组成。语法确定了通信双方用什么形式交流,语义确定了通信双方交流了什么,而同步则确定了通信双方交流的先后。根据题图可以看到纵向上的时间维度,体现了发送方和接收方通信的顺序关系,即时序要素,因此答案为 C。40.【2021】在 TCP/IP 参考模型中,由传输层相邻的下一层实现的主要功能是( )

A. 对话管理

B. 路由选择

C. 端到端报文段传输

D. 结点到结点流量控制40.【参考答案】B

【解析】在 TCP/IP 参考模型从下至上依次为:1. 网络接口层、2. 网际层、3. 传输层、4. 应用层。传输层紧邻的下一层为网际层。网际层所实现的主要功能为路由选择,它为分组选择合适的路由,提供一种尽力而为的服务,因此答案为 B。1.3 章末总结

本章中介绍了计算机网络的基本概念,在说明了网络的组成、基本功能、常见分类后,讨论了计算机网络常见的性能指标。本章还介绍了计算机网络的体系结构,包括协议和服务的概念、OSI 参考模型和 TCP/IP 模型两种分层结构。最后简单说明了网络中各层次的功能、提供的服务。下面对章节开篇所提问题给出回答:

1.如何理解互联网是 “网络的网络”?

简单的网络可以看作是三个部分的组合:计算机、节点(计算机、集线器、交换机和路由器等)和链路。而互联网可以看作是许多简单网络的结合,同样可以将其看作三部分的组合:网络、节点(主要指路由器)和链路。可以这样理解:网络通过链路将许多计算机连接在一起,而互联网通过链路将许多网络连接在一起。2.网络中的分组是指什么?

维基百科上关于分组的定义是:“分组是由一块用户数据、必要的地址和管理信息组成,保证网络能够将数据传递到分组目标。类似于从邮局发送的包裹上注明的地址一样,只有提供给网络这些信息,网络(邮局)才能把分组(包裹)往正确的地址传送”。实际中一般笼统地用 “分组(Packet)” 来表示在任一层传输的数据单元。比如在 TCP/IP 体系中,网络层使用了 IP 协议,因此分组也被称作 IP 数据报。此外也要注意区分网络层的 “IP 数据报” 和传输层的 “用户数据报” 是不同的。3.能否说 “电路交换都是面向连接的,分组交换都是无连接”?

电路交换是指必须建立在 “建立连接”、“传输数据” 和 “释放连接” 三个步骤的交换方式。在连接建立后,通信双方将全程占用该连接,直到其通信完毕将连接断开并释放资源后,其他用户才能使用该链路的资源。因此说电路交换必然是面向连接的。分组交换是将报文划分成多个较小的分组进行传输的一种交换方式。使用分组交换时,仅占用分组所在链路上的通信资源,并不会占用分组尚未到达的链路的通信资源,因此可以说分组交换是逐段占用信道资源的。分组交换并不都是无连接的,例如 X.25 网络、帧中继网络和 ATM 网络都采用了分组交换,但是它们在传输数据之前必须先要建立连接,传输完毕后必须释放连接。电路交换和分组交换的区别并不是是否面向连接,而是电路交换在建立连接后全程占用信道资源,分组交换则是逐段占用信道资源。4.如何理解 “网络提速”?它指的是提高了哪方面的速度?

物理上的速度一般用来形容物体在单位时间内通过的路程,单位是 “米 / 秒”。例如高铁提速,表示的是高铁单位时间能行驶更大的距离,而网络中的提速并不是指信号在网络上单位时间能传播得更远,而是指网络的传输速率提高了,这里的传输速率单位一般是 “比特 / 秒”,表示计算机每秒能向网络中注入的比特数量。要注意区分传播速率和传输速率以及传播时延和传输时延之间的区别。5.网络的吞吐量和时延是否有关系?

网络的吞吐量是指单位时间内通过网络传输的数据量。分组在进入路由器后会在队列中排队等待处理,当网络的吞吐量增大时,分组的队列将变得更长,由此造成的排队时延也会增大。如果吞吐量进一步增大,还可能出现网络拥塞的情况(在传输层章节会有进一步介绍)。6.网络体系结构为什么要采用分层的结构?

采取分层的结构可以将复杂的网络问题划分为较小的局部问题,从而降低网络设计与研究的难度。分层后,各层相对独立,上层可以使用下层的服务而不用关心下层的具体功能实现;各层次设计实现更加灵活,如果其中一层的功能实现上发生更改,只要保持接口不变,并不会影响到与其相邻的层次;除此之外,网络分层后,各层可以采取更加适合该层的技术来实现,同时也更易于维护和标准化。在日常生活中,分层的思想也随处可见,以物流系统为例:如果由本人亲自送件,不论多远都通过自己交付到对方手上,相当于没有采取分层的结构;这时如果引入物流公司的介入,我们便可以使用物流公司提供的送件服务而无需亲自送件,此时相当于新增了物流公司这一层;如果作更细的划分,不直接去物流公司寄件,而是通过快递员上门取件,则我们只需使用快递员提供的服务,再由快递员使用物流公司提供的送件服务,相当于在自己和物流公司中间又新增了快递员的层次。通过这样的划分,每个层次负责的问题将更独立且易于处理,将大大提升整个系统的运作效率。

GitCode 天启AI是一款由 GitCode 团队打造的智能助手,基于先进的LLM(大语言模型)与多智能体 Agent 技术构建,致力于为用户提供高效、智能、多模态的创作与开发支持。它不仅支持自然语言对话,还具备处理文件、生成 PPT、撰写分析报告、开发 Web 应用等多项能力,真正做到“一句话,让 Al帮你完成复杂任务”。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)