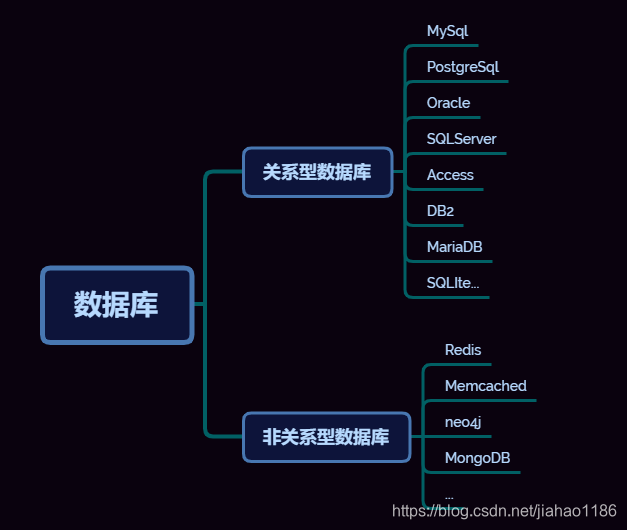

关系型数据库

1、关系型数据库概念关系型数据库,是指采用了关系模型来组织数据的数据库,其以行和列的形式存储数据,以便于用户理解,关系型数据库这一系列的行和列被称为表,一组表组成了数据库。用户通过查询来检索数据库中的数据,而查询是一个用于限定数据库中某些区域的执行代码。关系模型可以简单理解为二维表格模型,而一个关系型数据库就是由二维表及其之间的关系组成的一个数据组织。2、关系型数据库特点1. 存储方式:传统的关系

1、关系型数据库概念

关系型数据库,是指采用了关系模型来组织数据的数据库,其以行和列的形式存储数据,以便于用户理解,关系型数据库这一系列的行和列被称为表,一组表组成了数据库。用户通过查询来检索数据库中的数据,而查询是一个用于限定数据库中某些区域的执行代码。关系模型可以简单理解为二维表格模型,而一个关系型数据库就是由二维表及其之间的关系组成的一个数据组织。

2、关系型数据库特点

1. 存储方式:传统的关系型数据库采用表格的储存方式,数据以行和列的方式进行存储,要读取和查询都十分方便。

2. 存储结构:关系型数据库按照结构化的方法存储数据,每个数据表都必须对各个字段定义好(也就是先定义好表的结构),再根据表的结构存入数据,这样做的好处就是由于数据的形式和内容在存入数据之前就已经定义好了,所以整个数据表的可靠性和稳定性都比较高,但带来的问题就是一旦存入数据后,如果需要修改数据表的结构就会十分困难。

3. 存储规范:关系型数据库为了避免重复、规范化数据以及充分利用好存储空间,把数据按照最小关系表的形式进行存储,这样数据管理的就可以变得很清晰、一目了然,当然这主要是一张数据表的情况。如果是多张表情况就不一样了,由于数据涉及到多张数据表,数据表之间存在着复杂的关系,随着数据表数量的增加,数据管理会越来越复杂。

4. 扩展方式:关系型数据库将数据存储在数据表中,数据操作的瓶颈出现在多张数据表的操作中,而且数据表越多问题越严重,要缓解此问题,只能提高处理能力,即选择速度更快性能更高的计算机,此种方法虽可以一定的拓展空间,但这样的拓展空间一定有非常有限的,也就是关系型数据库只具备纵向扩展能力。

5. 查询方式:关系型数据库采用结构化查询语言(即SQL)来进行查询,SQL已获得各数据库厂商的支持,成为数据库行业的标准,能够支持数据库CRUD(增,查,改,删)操作,功能强大,SQL可以采用类似索引的方法加快查询操作。

6. 规范化:在数据库的设计开发过程中开发人员通常会面对同时需要对一个或者多个数据实体(包括数组、列表和嵌套数据)进行操作,这样在关系型数据库中,一个数据实体一般首先要分割成多个部分,然后再对分割的部分进行规范化,规范化以后再分别存入到多张关系型数据表中,这是一个复杂的过程。好消息是随着软件技术的发展,相当多的软件开发平台都提供一些简单的解决方法,例如,可以利用ORM层(也就是对象关系映射)来将数据库中对象模型映射到基于SQL的关系型数据库中去以及进行不同类型系统的数据之间的转换。

7. 事务性:关系型数据库强调ACID规则(原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)、持久性(Durability)),可以满足对事务性要求较高或者需要进行复杂数据查询的数据操作,而且可以充分满足数据库操作的高性能和操作稳定性的要求。并且关系型数据库十分强调数据的强一致性,对于事务的操作有很好的支持。关系型数据库可以控制事务原子性细粒度,并且一旦操作有误或者有需要,可以马上回滚事务。

8. 读写性能:关系型数据库十分强调数据的一致性,并为此降低读写性能付出了巨大的代价,虽然关系型数据库存储数据和处理数据的可靠性很不错,但一旦面对海量数据的处理的时候效率就会变得很差,特别是遇到高并发读写的时候性能就会下降的非常厉害。

3、数据库范式

1、第一范式(1NF)

所谓第一范式(1NF)是指在关系模型中,对于添加的一个规范要求,所有的域都应该是原子性的,即数据库表的每一列都是不可分割的原子数据项,而不能是集合,数组,记录等非原子数据项。即实体中的某个属性有多个值时,必须拆分为不同的属性。在符合第一范式(1NF)表中的每个域值只能是实体的一个属性或一个属性的一部分。简而言之,第一范式就是无重复的域。

说明:在任何一个关系数据库中,第一范式(1NF)是对关系模式的设计基本要求,一般设计中都必须满足第一范式(1NF)。不过有些关系模型中突破了1NF的限制,这种称为非1NF的关系模型。换句话说,是否必须满足1NF的最低要求,主要依赖于所使用的关系模型。

2、第二范式(2NF)

在1NF的基础上,非码属性必须完全依赖于候选码(在1NF基础上消除非主属性对主码的部分函数依赖)

第二范式(2NF)是在第一范式(1NF)的基础上建立起来的,即满足第二范式(2NF)必须先满足第一范式(1NF)。

第二范式(2NF)要求数据库表中的每个实例或记录必须可以被唯一地区分。选取一个能区分每个实体的属性或属性组,作为实体的唯一标识。例如在员工表中的身份证号码即可实现每个一员工的区分,该身份证号码即为候选键,任何一个候选键都可以被选作主键。在找不到候选键时,可额外增加属性以实现区分,如果在员工关系中,没有对其身份证号进行存储,而姓名可能会在数据库运行的某个时间重复,无法区分出实体时,设计辟如ID等不重复的编号以实现区分,被添加的编号或ID选作主键。(该主键的添加是在ER设计时添加,不是建库时随意添加)

第二范式(2NF)要求实体的属性完全依赖于主关键字。所谓完全依赖是指不能存在仅依赖主关键字一部分的属性,如果存在,那么这个属性和主关键字的这一部分应该分离出来形成一个新的实体,新实体与原实体之间是一对多的关系。为实现区分通常需要为表加上一个列,以存储各个实例的唯一标识。简而言之,第二范式就是在第一范式的基础上属性完全依赖于主键。

3、第三范式(3NF)

在2NF基础上,任何非主属性不依赖于其它非主属性(在2NF基础上消除传递依赖)

第三范式(3NF)是第二范式(2NF)的一个子集,即满足第三范式(3NF)必须满足第二范式(2NF)。简而言之,第三范式(3NF)要求一个关系中不包含已在其它关系已包含的非主关键字信息。例如,存在一个部门信息表,其中每个部门有部门编号(dept_id)、部门名称、部门简介等信息。那么在员工信息表中列出部门编号后就不能再将部门名称、部门简介等与部门有关的信息再加入员工信息表中。如果不存在部门信息表,则根据第三范式(3NF)也应该构建它,否则就会有大量的数据冗余。简而言之,第三范式就是属性不依赖于其它非主属性,也就是在满足2NF的基础上,任何非主属性不得传递依赖于主属性。

4、巴斯-科德范式(BCNF)

Boyce-Codd Normal Form(巴斯-科德范式)

在3NF基础上,任何非主属性不能对主键子集依赖(在3NF基础上消除对主码子集的依赖)

巴斯-科德范式(BCNF)是第三范式(3NF)的一个子集,即满足巴斯-科德范式(BCNF)必须满足第三范式(3NF)。通常情况下,巴斯-科德范式被认为没有新的设计规范加入,只是对第二范式与第三范式中设计规范要求更强,因而被认为是修正第三范式,也就是说,它事实上是对第三范式的修正,使数据库冗余度更小。这也是BCNF不被称为第四范式的原因。某些书上,根据范式要求的递增性将其称之为第四范式是不规范,也是更让人不容易理解的地方。而真正的第四范式,则是在设计规范中添加了对多值及依赖的要求。

4、为何称为“关系型”数据库

关系型:就是关于这个表与表之间的关系,相互依赖关系,来减少冗余,比如:主/外键关系。

为了复合设计数据库所谓的三范式,而这样命名的。对于大数据量是很有必要的,一个字符串倒没有多大,但是海量数据的话,则很占用硬盘空间,不利于部署转移。

GitCode 天启AI是一款由 GitCode 团队打造的智能助手,基于先进的LLM(大语言模型)与多智能体 Agent 技术构建,致力于为用户提供高效、智能、多模态的创作与开发支持。它不仅支持自然语言对话,还具备处理文件、生成 PPT、撰写分析报告、开发 Web 应用等多项能力,真正做到“一句话,让 Al帮你完成复杂任务”。

更多推荐

已为社区贡献1条内容

已为社区贡献1条内容

所有评论(0)